「RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚」は、かつて2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団』をベースにしたリマスター版でありながら、その内容は“懐かしさ”だけに収まらない本格的なリメイク級の完成度を誇っている。物語は、文明開化がもたらした混沌と幻想が入り混じる架空の大正20年、帝都を舞台に展開されていく。現実と異界が紙の表裏のように共存するこの世界では、科学技術と妖異の力が入り混じり、街の片隅では人知を超えた事件が密かに蠢いている。

主人公・葛葉ライドウがその物語の中心に立つ。彼は十四代目ライドウを襲名したばかりの若き悪魔召喚師で、表向きは鳴海探偵社の見習い探偵という肩書きを持っている。しかし実際には、帝都に潜む怪異と向き合い、異界との境界を守る使命を帯びた存在なのだ。そんな彼のもとに、名家の令嬢である大道寺伽耶がある日訪れ、「私を殺してほしい」という衝撃的な依頼を口にする――。

この一言をきっかけに、物語は一気に加速していく。伽耶の身に何が起きているのか。彼女の背後にある大道寺家の秘密とは。そして、それに絡む国家規模の陰謀とは何なのか。プレイヤーはライドウとして、怪異と陰謀が交錯する帝都を駆け巡りながら、次第に事件の核心へと近づいていくことになる。

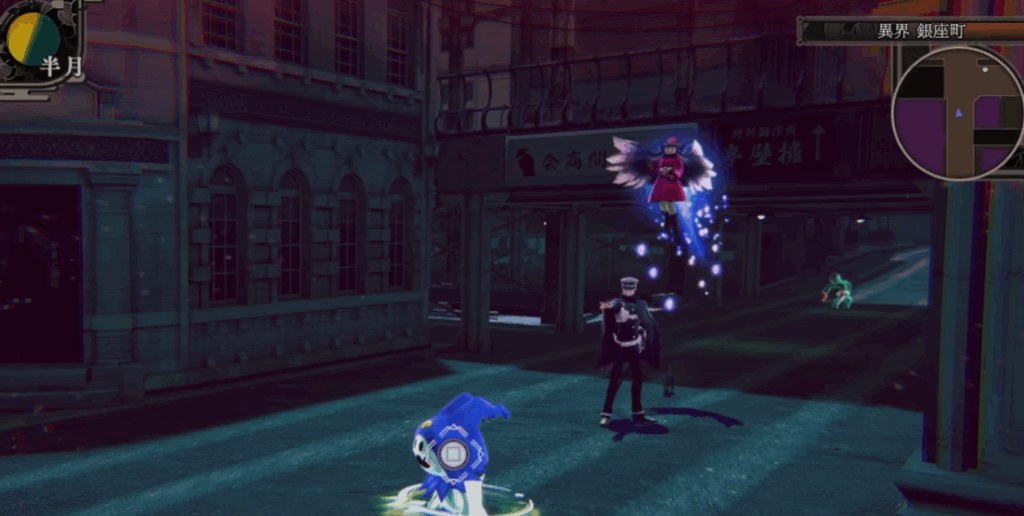

舞台となる帝都は、レトロフューチャーな空気感に包まれている。西洋建築と和風文化が交錯し、ガス灯が灯る街並みの中を軍人や洋装の市民たちが行き交う。そこに悪魔という異質な存在が違和感なく溶け込んでおり、この独特な世界観が、今なお色褪せない魅力としてプレイヤーを引き込んでくる。

当時の作品に宿っていた“退廃と浪漫の香り”はそのままに、HDリマスターで再構築された世界は、より鮮やかに、より深く“異界との隣り合わせ”を感じさせてくれるようになっている。静謐さのなかに確かな不気味さが漂うこの空間が、プレイヤーの心を掴んで離さないのだ。

主人公・葛葉ライドウとその仲間たち

物語の中心に立つのは、若き悪魔召喚師――十四代目葛葉ライドウ。彼は「葛葉一族」に連なる血を受け継ぎ、代々続く“ライドウ”の名を継承したばかりの少年でありながら、すでに帝都の平和を守るという重責を背負っている。年齢は10代後半。寡黙な性格と真摯なまなざし、そして内に秘めた覚悟が、作品の持つ空気を一層引き締めている。彼の存在が、このリマスター版の中心軸として、プレイヤーに深い没入感を与えてくれるのは間違いない。

そんなライドウの傍らには、ただの猫とは一線を画す存在「業斗童子(ゴウト)」がいる。黒猫の姿をしているが、その実態は長きにわたって歴代ライドウを導いてきた知識と経験の化身でもある。口調は落ち着きがありながらもどこか辛辣で、時折見せる皮肉まじりの語りが、物語の緊張感に程よいアクセントを添えている。CVを務めるのは中田譲治氏。彼の低く響く声は、まるでゴウトという存在に魂を吹き込んでいるかのようで、聞いているうちに自然とその世界に引き込まれていく感覚がある。

そして、ライドウのもうひとつの顔――それは「鳴海探偵社」に所属する探偵見習いだ。表向きは市民からの依頼を受ける便利屋のようなポジションにありながら、実際にはその裏で、怪異にまつわる危険な案件を一手に引き受けている。この探偵社の所長である鳴海は、豪快で軽妙な語り口が印象的な中年男。彼の立ち位置は単なる上司という枠を超え、時に父親代わりのようでもあり、時に厳しい指南役としての一面も垣間見せる。演じるのは子安武人氏。彼の声が加わることで、キャラクター同士の会話はより深みを持ち、聴き手の感情に響いてくるようになった。

こうして登場人物たちがしっかりと血肉を持って描かれているのは、本作がただのリマスターにとどまらないことを証明している部分でもある。特に今回の完全フルボイス化によって、これまでテキストと演出でしか表現されていなかった感情の機微が、セリフひとつひとつから生き生きと伝わってくるようになったのは大きな進化と言える。

彼ら三人が織りなすやり取りには、ユーモアや信頼、時には哀しみさえも滲んでいて、それが物語全体のトーンに温かみと深さをもたらしている。プレイヤーがこの世界を旅するうえで、常に隣に感じる“人の温度”こそが、本作の大きな魅力のひとつなのだと思う。

ゲームシステム解説:悪魔と共に戦うアクションRPG

「RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚」がこれほどまでに“再評価”されている理由のひとつは、その戦闘システムにある。旧作をベースにしつつも、今回のリマスターでは続編「アバドン王」で採用されたバトル構造をもとに大幅な刷新が施されており、現代のプレイヤーが求める快適さとアクション性がしっかりと担保されている。

戦闘は基本的にリアルタイムで進行するアクションバトルで、プレイヤーはライドウ自身を操作して敵と直接対峙する。攻撃は刀や槍、斧などの武器を使い分けて行う近接攻撃と、銃による遠距離攻撃があり、状況に応じて立ち回りを変える柔軟さが求められる。そこに独特なテンポ感があり、どこか懐かしさを感じさせながらも、しっかりとした手応えを残してくるのが印象的だ。

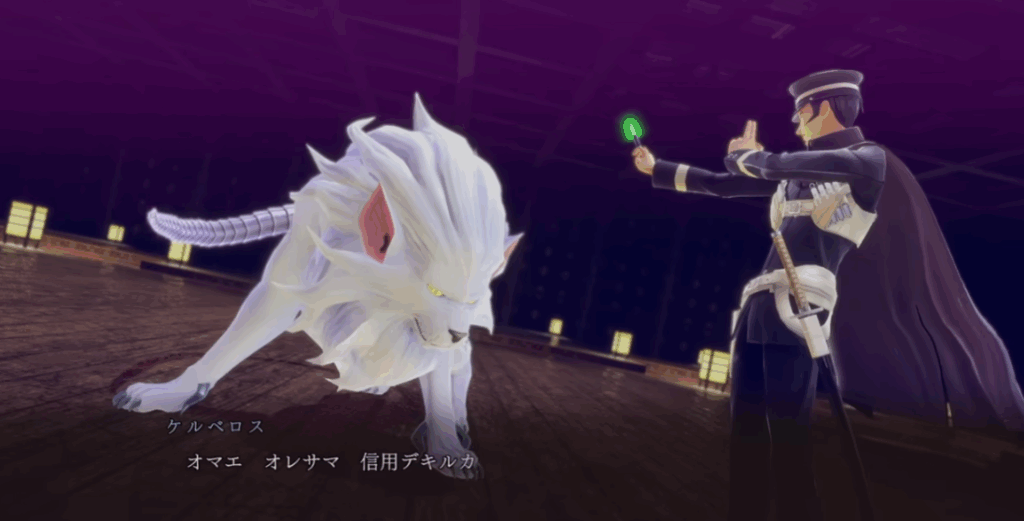

さらに特筆すべきなのは、“仲魔”の存在だ。悪魔を召喚して最大2体まで同時に戦闘に参加させることができるこのシステムは、本作ならではの戦略性を支えている。仲魔はそれぞれに異なる属性やスキルを持ち、戦況に応じて出し入れを行うことで戦略に幅が生まれる。どの悪魔をどの場面で投入するかという判断が、プレイヤーの腕の見せどころになっている。

敵から魔力である「MAG」を奪い取る「MAGドレイン」も戦術的な要素として欠かせない。単に攻撃するだけではなく、リソースを確保しながら持続的に戦うというバランス感覚が要求される。そして、このMAGドレインを活かした“殺魔一閃”というカウンター攻撃は、敵のスキを狙って放つ一撃必殺のような要素を持っており、戦闘に爽快感を加えてくれている。

また、仲魔たちは“合体”によって新たな悪魔へと進化させることができる。これはアトラス作品ではお馴染みのシステムだが、本作では「業魔殿」と呼ばれる場所で儀式が行われ、そのビジュアルと演出もリマスターによって一新されている。かつての演出を知っている人なら、その変化にきっと驚かされるはずだ。

さらに、ライドウ自身の武器にも強化要素が加わった。今回新たに導入された「錬剣術」によって、集めた素材をもとに装備を鍛え上げることが可能になり、育成と収集の楽しさが一層増している。こうした要素が絶妙なバランスで混ざり合い、単調になりがちなアクションRPGに深みを持たせているのは、本作の大きな魅力だと感じる。

全体として、戦闘のテンポ、操作性、戦略性、そして演出――そのすべてが、単なる懐古ではなく、現代のゲームとして改めて通用する水準にまで引き上げられている。だからこそ、初めてこの作品に触れるプレイヤーにとっても、驚くほどすんなりとこの世界に没入できるのだと思う。

リマスター版の進化ポイントまとめ

もともと評価の高かった『葛葉ライドウ対超力兵団』が、今回のリマスターによってどこまで進化したのか――その答えは、実際にプレイを始めてすぐに肌で感じられると思う。単なるHD化やUI微調整といった範疇には収まらず、根本的な部分から作り直した箇所が数多く存在しており、「リマスター」というより“リメイク級”と形容したくなるのも自然な反応だと感じる。

まず大きな変化として挙げられるのが、メインストーリーの完全フルボイス化だ。ライドウをはじめとする登場人物たちの台詞に声が吹き込まれたことで、場面ごとの空気感や心情の揺れがよりダイレクトに伝わるようになった。感情の起伏が声のニュアンスで補完されることで、プレイヤーの没入感は格段に高まり、物語のテンポそのものも自然に流れていくように感じられる。特に、シリアスな局面での緊張感や、仲間同士のやりとりの軽妙さなど、文字だけでは伝わりきらなかった“人間らしさ”が画面越しに滲み出てくるのが印象的だった。

加えて、悪魔の数がオリジナル版より50体以上も増加し、総数は120体以上に拡張されている。この豊富な仲魔バリエーションにより、悪魔合体の組み合わせやパーティ編成の自由度が飛躍的に向上した。かつてのプレイヤーであっても、「あの頃の戦い方」では通用しないという新鮮な感覚が味わえる点は大きい。そして、リマスターにあたって追加された悪魔たちも、世界観との親和性を崩すことなくデザインされているのが素晴らしい。新旧のキャラが違和感なく共存しているあたりに、制作陣のこだわりが見えてくる。

さらに、操作性やユーザーインターフェースも現代のゲームに合わせて最適化されている。例えば、ファストトラベル機能が加わったことで移動が格段に快適になったし、オートセーブや難易度設定などの実装により、ゲームに慣れていない人でも安心して物語に集中できるようになった。UIの刷新も、単に見た目を変えただけでなく、実際の操作感が直感的になったことをプレイ中にひしひしと感じる。細かな部分ではあるけれど、こうした“ユーザー目線のアップデート”こそが、作品全体の印象を大きく変えてくるのだと思う。

そして忘れてはならないのが、グラフィック面の向上である。本作はもともとPS2時代の作品ということもあり、オリジナルのままではやや粗さの残るビジュアルだった。だがリマスターでは、モデリングが全面的にHD化され、背景の描き込みやキャラクターの質感も格段に美しくなっている。もちろん、最新のフル3Dタイトルと並べて比較すれば限界はあるけれど、それでも“大正の帝都”が放つ独特の色彩や光と影のコントラストは、今の目で見ても決して色褪せてはいなかった。

こうして振り返ってみると、このリマスター版は、ただグラフィックを整えただけではなく、システム、演出、快適性、そして物語体験そのものを“今の基準”にあわせて丁寧に磨き上げた作品であることがよく分かる。過去作の価値を守りながら、現代のゲームとしての完成度も追求する――その絶妙なバランス感覚こそが、「RAIDOU Remastered」を“リメイク級のリマスター”たらしめている根幹なのかもしれない。

実際のプレイヤー評価とレビュー傾向

どれだけ作り込まれたゲームであっても、最終的にその価値を決めるのは“プレイヤーの実感”に他ならない。その意味で、「RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚」が受け取っている評価は、制作側の意図が正しくプレイヤーに伝わっていることを証明しているようにも思える。

発売から間もなくして、Steamをはじめとするプラットフォーム上には肯定的なレビューが多数寄せられ、そのうちの多くが“単なる懐古”を超えた感動と満足感を語っていた。

特に際立っていたのは、戦闘システムに対する高評価だ。もともとアクションRPGとしての完成度は一定の評価を得ていたものの、今回のリマスターでは「アバドン王」準拠の戦闘構造に大きく改良されたことで、ゲーム全体のテンポが洗練され、操作のレスポンスや爽快感が飛躍的に向上している。この変化が、リピーターの目にも新鮮に映ったのか、「もはや別物レベルで遊びやすくなっている」とする声も多く見られた。バトルのテンポや感触が現代基準にしっかり寄せて調整されていたことは、今作の中でも特に評価すべき進化点だと感じる。

また、ストーリーのフルボイス化に関しても、声優陣の演技力が加わることでシナリオへの没入感が格段に増したという反応が目立っていた。杉田智和氏演じるライドウの静かな決意、中田譲治氏の重厚な語りが印象的なゴウト、そして子安武人氏の洒脱さと哀愁を感じさせる鳴海――どのキャラクターも、それぞれの声がしっかりと物語に深みを与えていて、テキストだけでは掴みきれなかった細やかな感情の動きが自然と伝わってくるようになっている。プレイヤーの没入度が上がったことは、レビューの中でも「キャラが生きている」と表現されていたのが印象的だった。

もちろん、すべてが完璧だったというわけではない。実際には「文字が小さすぎて読みづらい」「ボタン表示が背景と同化して見えにくい」といったUI面での課題も指摘されていた。特にテレビ画面でプレイする場合に、テキストの視認性がやや低下する場面があるという声は複数のレビューに共通して見られた。また、カメラワークの古さや、一部の操作性に時代を感じるという感想も散見されたが、それらの指摘に対しても“全体の完成度を損なうほどではない”という意見が大多数を占めていた点には注目したい。

Metacriticでのスコアも、PS5版が78点、PC版は81点と、全体的に安定して高評価を獲得しており、「アトラスのリマスターとしては過去最高クラス」と評される場面もあった。国内レビューサイトのGame8では、プレイヤーの投票による総合評価が81点となっており、プレイヤー層を問わず好意的に受け入れられている印象を受ける。

こうした評価の傾向から見えてくるのは、このリマスター版が“思い出補正に甘えず、現代の基準に誠実に向き合った作品”として成立しているということ。古き良き空気感を残しながら、システム面や体験設計にはしっかりとアップデートを加えている。その絶妙なさじ加減こそが、レビューのなかで「これはもうリメイクに近い」「懐かしさと新しさが同居している」といった言葉を生み出しているのかもしれない。

初見でも楽しめる?それともファン向け?

ここまで読み進めて、「でも自分はライドウシリーズをやったことがないから楽しめるか不安だな」と感じている方もいるかもしれない。実際、この『RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚』は、オリジナル版が2006年に発売されたタイトルということもあって、シリーズに触れたことのないプレイヤーにとっては“敷居が高いのではないか”という印象を持たれがちだと思う。でも、実際にプレイしてみると、その不安は驚くほどすぐに消えていく。

というのも、本作はシリーズの中でも物語の起点にあたる位置づけであり、前提となる知識や他作品のネタバレに依存しない構成になっている。つまり、ここから始めてもまったく問題ない。そして何より、今回のリマスターで導入された数々のシステム面の改善や難易度設定のおかげで、“過去のゲーム特有の不親切さ”を感じることなく、今のゲームに慣れたプレイヤーでもすんなり入っていけるようになっている。

たとえば、ストーリーの進行に詰まりにくくなっている点は特に大きい。オートセーブやファストトラベルといった現代的な仕様がしっかりと組み込まれており、少しずつでも自分のペースで物語を進めていくことができるようになっている。この“自分でコントロールできる安心感”は、シリーズ初体験のプレイヤーにとって非常に心強いはずだ。

一方で、シリーズ経験者にとっては、懐かしさと新鮮さが混在した“理想的な再会”として映る内容になっている。過去にプレイした人であれば、あの頃に感じた空気感や演出が、そのままくっきりと蘇ってくる瞬間に思わず胸を打たれる場面もあると思う。しかも、ただ記憶をなぞるだけではなく、グラフィックのHD化や音声演出の強化によって、“かつての想像を超えた完成形”として楽しめるのが本作の強みだ。

つまり、このリマスター版は、まったくの初見でも物語世界に没頭できるよう配慮された設計になっている一方で、往年のファンが求める“あのライドウ”の魅力も丁寧に保ち続けている。どちらかを切り捨てるのではなく、両者にしっかりと手を差し伸べている構造こそが、今回のリマスターを特別なものにしていると感じた。

懐かしいけれど古くない。新しいけれど浮いていない。この“絶妙な間”を見事に成立させていることこそ、本作があらゆる層に受け入れられている理由だと思う。

結論:「RAIDOU Remastered」は現代に甦った名作

ここまで紹介してきたように、「RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚」は、単なる懐古にとどまらない“本気のリマスター”として、見事なバランスで蘇った作品だった。19年という年月の中で蓄積されたプレイヤーの記憶と、今この時代に求められるゲーム体験――その両方に真っ向から向き合い、丁寧に磨き上げてきた開発陣の姿勢が、画面越しにしっかりと伝わってくるようだった。

物語は相変わらず骨太で、どこか哀愁を帯びた空気が漂っているし、舞台となる帝都の独特な“魔都感”は、今あらためて触れてもなお強烈な存在感を放っていた。そこに加わった完全フルボイスと戦闘システムの刷新は、作品の魅力を一段と引き立てていて、かつてのプレイヤーには驚きと感動を、初めてこの世界に触れる人には深い没入体験を提供してくれるはず。

もちろん、文字サイズの小ささやカメラワークなど、気になる部分がないわけではなかった。けれど、そうした細かな不満を補って余りある完成度が、このリマスター版にはしっかりと宿っていたと思う。むしろ、こうした細部に目を向けられるほど、全体の作りが高水準で安定していたことの裏返しでもあるように感じた。

それにしても、時を経て再びこの物語に触れられること自体が、ある種の“奇跡”のようにも思える。単なる移植ではなく、当時の魂を宿したまま、今の時代に届く形へと再構築されたこの作品は、まさに“過去と未来の橋渡し”と呼べるような存在なのかもしれない。遊びごたえのあるシステムと、繊細に描かれたキャラクターたち。そして、そこに流れる重層的なストーリー――そういったすべての要素が見事に調和し、一本の作品として再び立ち上がった。

もし今、「昔のゲームってちょっと触りづらいんだよな」と感じている人がいるなら、まずはこの『RAIDOU Remastered』を手に取ってみてほしい。そこには、ただのリマスターでは終わらない、確かな“新体験”が待っている。