ソウルライクというジャンルは、もはや一つの文化といってもいいほどゲーマーの間で確立された存在になっていますよね。慎重なスタミナ管理、高い難易度、そして死と隣り合わせの緊張感。それらを求めるプレイヤーにとっては、各タイトルが持つ“歯ごたえ”が最大の魅力になってきました。

そんな中、2025年3月27日に登場した『AI LIMIT 無限機兵』は、従来のスタイルに対して大胆なメスを入れた作品です。まず真っ先に目を引くのが、スタミナという概念そのものを排除した戦闘システム。プレイヤーはもう、攻撃や回避をするたびにスタミナゲージの残量を気にする必要がなくなりました。この一点だけでも、本作が従来のソウルライクにどこか息苦しさを感じていた層に新鮮な驚きを与えていることは間違いありません。

もちろん、これには賛否が分かれています。ソウルライクの“駆け引き”は、スタミナという制約の中で成り立っていたという声も根強くありますし、無制限なアクションによってゲームバランスが崩れたと感じるプレイヤーもいるようです。

ですが一方で、スタミナ制の廃止によって得られたスピード感や攻撃的なプレイスタイルを「これまでにない爽快感」と捉える人も確かに存在しています。この作品が目指したのは、ソウルライクの文法に従いながらも、アクションRPGとしての自由さを追求するという、一つの“異端”とも言える方向性だったのかもしれません。

美少女機兵アリサが駆ける崩壊後の終末世界

ゲームのジャンルとしての個性を決定づけるのは、システムだけではありません。プレイヤーがその世界にどれだけ入り込めるか──その鍵を握るのが「世界観」や「物語の深み」だと感じる人も多いはずです。

『AI LIMIT 無限機兵』の舞台となるのは、「文明崩壊後の遠い未来」。名前だけでも不穏さが漂う未来都市〈ヘヴンズウェル〉を舞台に、プレイヤーは不死の機兵アリサとして、世界に隠された謎と自身の記憶を追い求めていくことになります。

アリサというキャラクターは、いわゆる“美少女型”の外見を持ちながら、その存在には重厚な意味が込められています。不死であること、機兵であること、そして記憶を失っていること。この三重の設定が、プレイヤーとアリサを強く結びつける導線になっていると感じます。

物語は断片的に語られる形をとっており、ステージを進めるごとに徐々にアリサの過去と、この世界がどうして崩壊したのかという根幹部分に触れていく構成です。このスタイルは、一部のソウルライク作品で見られるような“説明を省いた語り口”を継承しているようにも見えますが、本作はより感情に寄り添った演出が多く、プレイヤー自身が推測を重ねながら理解を深めていく楽しさがあります。

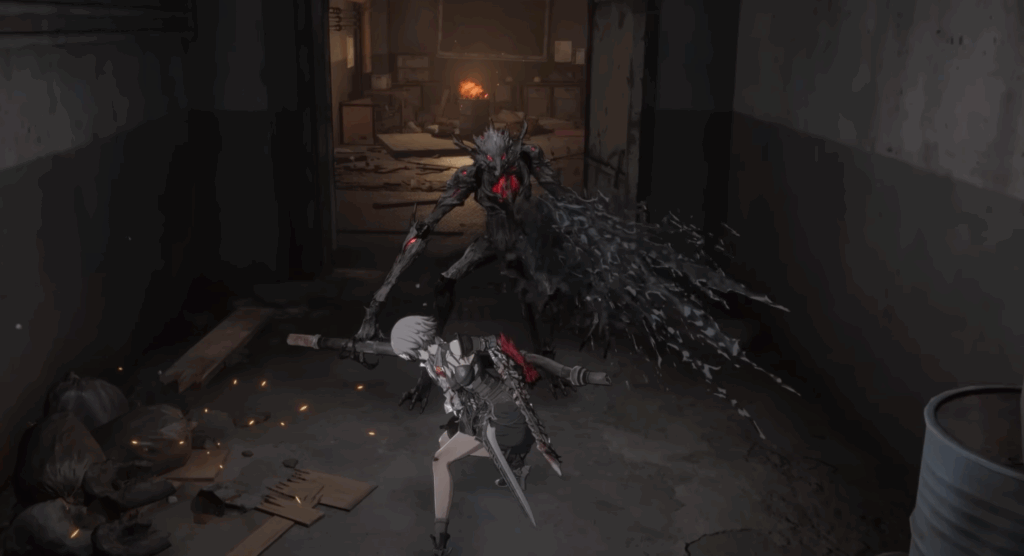

また、視覚面の演出も秀逸です。荒廃しながらも美しさを感じさせる都市構造や、夕焼けに照らされた朽ちた建造物、どこか人間味を残す敵のデザインなど、細部の描き込みが物語の雰囲気を引き立てています。

この世界にアリサとして降り立つと、ただの“戦う美少女”では終わらない奥行きを感じさせてくれるはずです。決して台詞量が多いゲームではありませんが、その静けさこそが、むしろ物語を雄弁に語っている。そんな不思議な余韻が、このゲーム全体を包んでいます。

爽快かつ攻撃的な戦闘システムの魅力と課題

『AI LIMIT 無限機兵』において、最も大きな話題を呼んでいる要素といえば、やはりその戦闘システムです。特に「スタミナ制の完全撤廃」という仕様変更は、ソウルライクというジャンルのルールブックに真っ向から挑むような大胆さを感じさせます。

これまでのソウルライク作品では、攻撃・回避・ダッシュといった行動すべてが“スタミナ”というリソースに制限されていました。その制約があるからこそ、戦闘には自然と駆け引きが生まれ、プレイヤーは一手一手に慎重さを求められていたんです。

ところがこのゲームでは、そうした束縛が完全に取り払われています。アリサは息をつく暇もないほどのスピードで連続攻撃を繰り出し、敵の猛攻に対しても縦横無尽に回避を重ねていく。プレイヤーは常に能動的に戦い続けることができ、まさにアクションゲームとしての“爽快感”を前面に押し出した設計になっています。

ただ、その自由度の高さが裏目に出てしまう場面も少なからずあるんです。スタミナ管理が不要なぶん、行動にリスクが薄まり、戦闘の緊張感がやや緩くなっているという声も聞こえてきます。ボタンを連打すればある程度押し切れる、といった単調さを感じる場面もあり、敵との駆け引きの妙味が損なわれていると感じるプレイヤーも一定数いるのは確かです。

また、戦闘のテンポが速すぎるがゆえに、敵のモーションを読み解いて反応するという“学習性”が希薄になることもあり、死と再挑戦を通して成長する──あのソウルライク独特の達成感を得にくくなっているという意見も見受けられます。

もちろん、それはあくまで「これまでのソウルライク」を期待していた人の視点に立った評価です。アクションゲームに慣れていて、スピード感や直感的な操作を重視するプレイヤーにとっては、本作の戦闘はむしろ理想に近いものとして映る可能性もあります。

結果として、『AI LIMIT 無限機兵』の戦闘システムは革新的であると同時に、プレイヤーの好みによって賛否が分かれる。そんな“尖った”設計思想が貫かれているという印象を強く受けました。

プレイヤーとメディアの評価は真っ二つ

『AI LIMIT 無限機兵』は、戦闘システムから探索設計、ユーザビリティに至るまで、既存のソウルライク作品とは異なる方向性を打ち出してきました。ただ、それが必ずしも全てのプレイヤーに歓迎されているかといえば、そう単純な話ではありません。

実際、メディアレビューやユーザーの感想を覗いてみると、この作品に対する評価は非常に極端に分かれているという印象を受けます。特に象徴的なのが、大手ゲームメディアIGNのレビュー。彼らは本作を「魂のないソウルライク(soulslike without any soul)」と評し、痛烈な言葉で切り捨てました。

この言葉の意図は明確で、単にスタミナ制を廃止しただけでは、ソウルライクにとって必要な“魂”──つまり、構築された緊張感、世界観の重厚さ、没入感──そういったものまでは生み出せなかったという批判に他なりません。世界の崩壊やアリサの苦悩というテーマが用意されているにも関わらず、それが物語やレベルデザインに深く結びついていないという点において、既存作品の“模倣”に過ぎないと見なされた側面があるようです。

一方で、実際にプレイしたユーザーからは「爽快感のある戦闘が気持ちいい」「ビジュアルが好み」「ストレスフリーな探索が助かる」といった肯定的な声も多数上がっています。とくにアニメ調のキャラクターデザインと、荒廃した都市風景の美術面に惹かれて購入した層からは、高い評価を受けている印象があります。

ただ、そういったポジティブな要素も、30時間前後と言われるゲームボリュームの中で、次第に“単調さ”として受け止められてしまうこともあるようです。特に、ステージ構成や敵のバリエーションに乏しいと感じた人にとっては、「新鮮さが長く続かない」という評価に繋がってしまっているのかもしれません。

つまりこの作品は、斬新さを感じるか、物足りなさを覚えるか。そのどちらを強く感じるかで評価が決まる、いわば“プレイヤーの好みに委ねられたゲーム”だといえます。革新的であろうとする意志が強ければ強いほど、それに共鳴する人と反発する人がはっきり分かれる──まさに、そんな構造がこのタイトルの評価に色濃く表れているように感じました。

『AI LIMIT 無限機兵』は買いか?プレイヤータイプ別のおすすめポイント

この『AI LIMIT 無限機兵』という作品に関しては、一言で“おすすめ”か“微妙”かを判断するのが少し難しいタイプのタイトルだと思います。

というのも、本作は非常に“プレイヤーの好み”に依存する部分が大きいからなんです。

まず、ソウルライクに初めて触れるという方。そんな方にとっては、スタミナ制のない戦闘や、ポーズ・マップ機能といった親切設計があるぶん、かなり入りやすい構造になっています。硬派なバトルが苦手な人でも、テンポよく遊べる作りになっているので、「難しそうだけど試してみたい」と思っていた人にとっては、まさに最初の一歩としてちょうどいい選択肢になり得ます。

次に、アクションゲームが得意で、爽快感やスピード感を求めるプレイヤー。このタイプの方にとっては、自由な回避や連撃を楽しめる戦闘が魅力に映るかもしれません。攻撃的なスタイルでガンガン進んでいくプレイが好きな人には、かなり快適な体験になるはずです。

反対に、ソウルライクの“緻密な駆け引き”や“戦略的なスタミナ管理”を楽しみにしている上級者。そういったプレイヤーにとっては、やや物足りなさを感じてしまう可能性があります。敵との“緊張感ある睨み合い”や“死を重ねて少しずつ成長する実感”を求めている人には、このゲームが提供するテンポや構造が軽すぎると感じるかもしれません。

ビジュアル面や雰囲気に惹かれて手に取るというのも、もちろん一つの楽しみ方です。アリサのデザインや、退廃的なSF世界の美しさは、ただ眺めているだけでも満足度が高いと感じる人もいるはず。ゲーム性よりも世界観やキャラクター性を重視するタイプには、むしろフィットする要素が多いように思います。

総じて『AI LIMIT 無限機兵』は、ジャンルの常識に挑む“意欲作”であり、間違いなく語られるべき挑戦的なタイトルのひとつです。ただ、その“挑戦”がプレイヤーにとって快適な革新となるのか、あるいは中途半端な冒険に映るのか──その答えは、実際に手に取った人の感性によって変わってきます。

なので結論としては、「自分がゲームに何を求めているか」を見つめ直したとき、このタイトルが“刺さるかどうか”が自然と見えてくるはずです。万人受けを狙ったゲームではないからこそ、ハマる人にはしっかり刺さる。そんな二極性を持つ作品として、記憶に残る一本になるかもしれません。