『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』というタイトルを目にしたとき、まず驚かされるのは「100」という数字の意味の重さです。実際にプレイヤーが体験するのは、100日間におよぶ学園生活。そして、その日々の選択によって、100種類ものエンディングへと分岐していくという、極めてユニークな構造を持っています。

この設定だけでも十分にインパクトがありますが、さらに驚かされるのは、それぞれのルートがまるで別ジャンルの物語になっている点です。あるルートでは青春ラブコメが展開され、またあるルートではサバイバル、さらには推理劇やホラー的な展開まで登場します。つまり、同じキャラクターたちが、100通りの異なる物語を生きるという感覚。これがプレイヤーに強烈な新鮮さを与えてくるのです。

ただし、この構造には注意すべきポイントもあります。物語の核心部分に触れたい、全体像を把握したいといったニーズを持つプレイヤーにとっては、この“100の断片”を順に追っていく作業が、ある種のもどかしさを生むこともあるからです。特定のルートだけでは断片的な情報しか得られず、核心に迫るためには多くの周回が必要になる設計になっています。

そのため、このゲームを楽しむ上で重要なのは、「結末を早く知りたい」という気持ちを一旦横に置いておくことかもしれません。むしろ、一つ一つのルートを味わいながら、少しずつ物語のピースを集めていく──そんな姿勢で臨むことで、奇抜な構造の面白さがじわじわと染みてくるはずです。

キャラのクセが強すぎる!?プレイヤーを惹きつけるストーリー展開

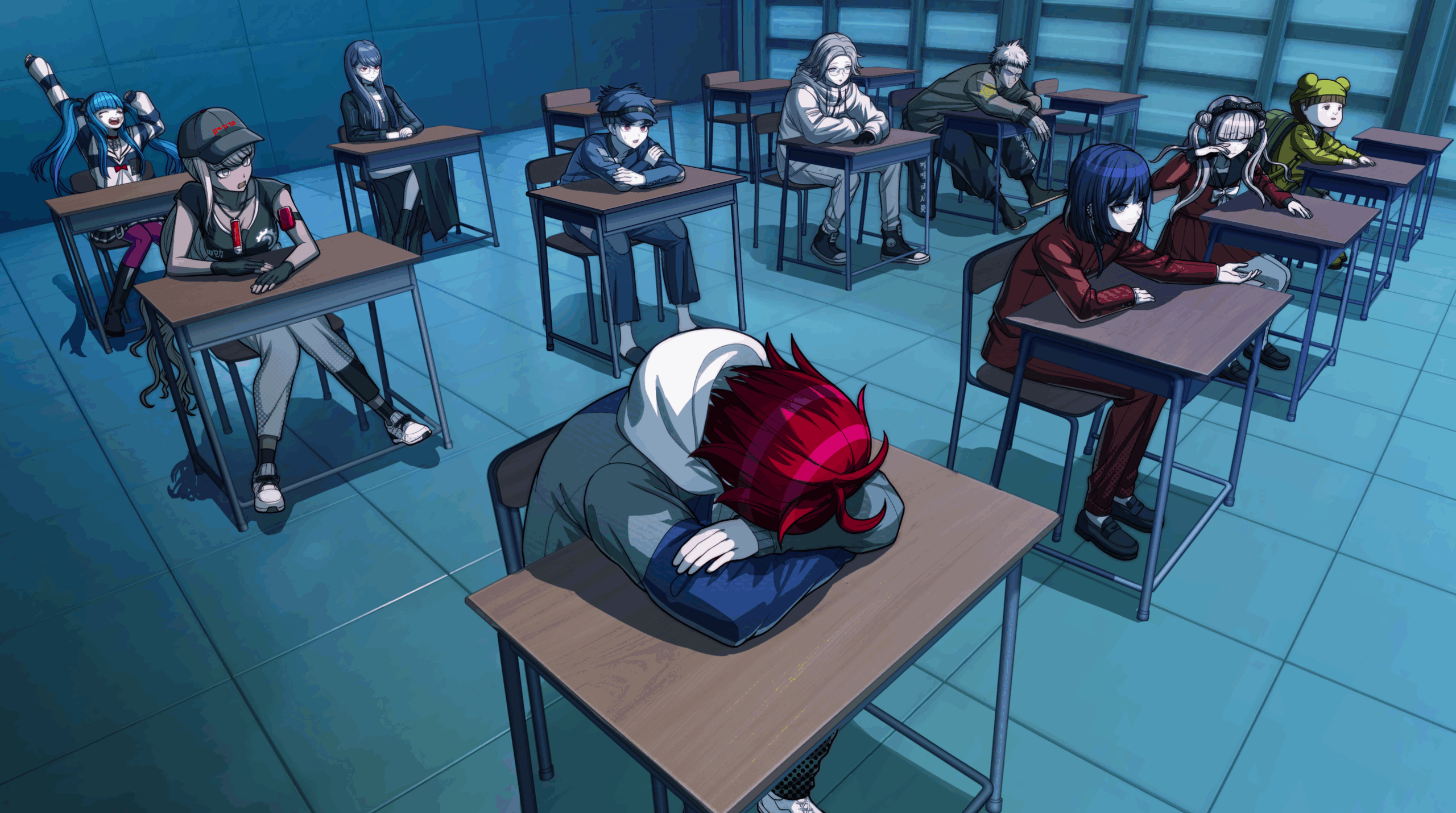

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』を語る上で、欠かせないのが登場キャラクターたちの“濃さ”です。真面目な優等生から、ちょっと危なっかしい思想の持ち主、はたまた一歩間違えば通報されそうな変態キャラまで。そんな個性の塊たちが一堂に会し、しかも不思議と“仲間”として成立している──この絶妙なバランスにまず惹き込まれました。

しかも、どのキャラクターもただ奇抜なだけでは終わらないんです。ルートによって彼らの言動や関係性が大きく変わるため、「このキャラ、実はこんな一面があったのか」と驚かされる瞬間が何度も訪れます。たとえば、あるルートでは頼れるリーダーだったキャラが、別のルートでは思わぬ裏切りを見せたり、逆に冷酷な一面を見せていた人物が、とんでもなく情に厚かったりするんです。

そのたびにプレイヤーはキャラクターへの見方を更新させられるわけですが、これが“100のルートを追う意味”の一つにもなっています。ただストーリーのバリエーションを増やしているわけではなく、キャラの多面性を見せることで、世界観への没入感をどんどん深めてくる──そうした巧みな設計が随所に仕込まれているんです。

また、そういった個性的なキャラたちが織りなす掛け合いも魅力の一つで、シリアスな展開の中に急に挟まる軽妙なやり取りが、物語のテンポを絶妙に調整してくれています。この“間”の取り方は、かつて『ダンガンロンパ』シリーズで高く評価された小高和剛氏らしい手腕だと感じさせられます。

キャラクター同士の関係性を何度も見直しながら、ルートごとにまったく異なる感情を味わえる──そういった重層的な人間ドラマこそ、本作のストーリーテリングの大きな武器になっています。

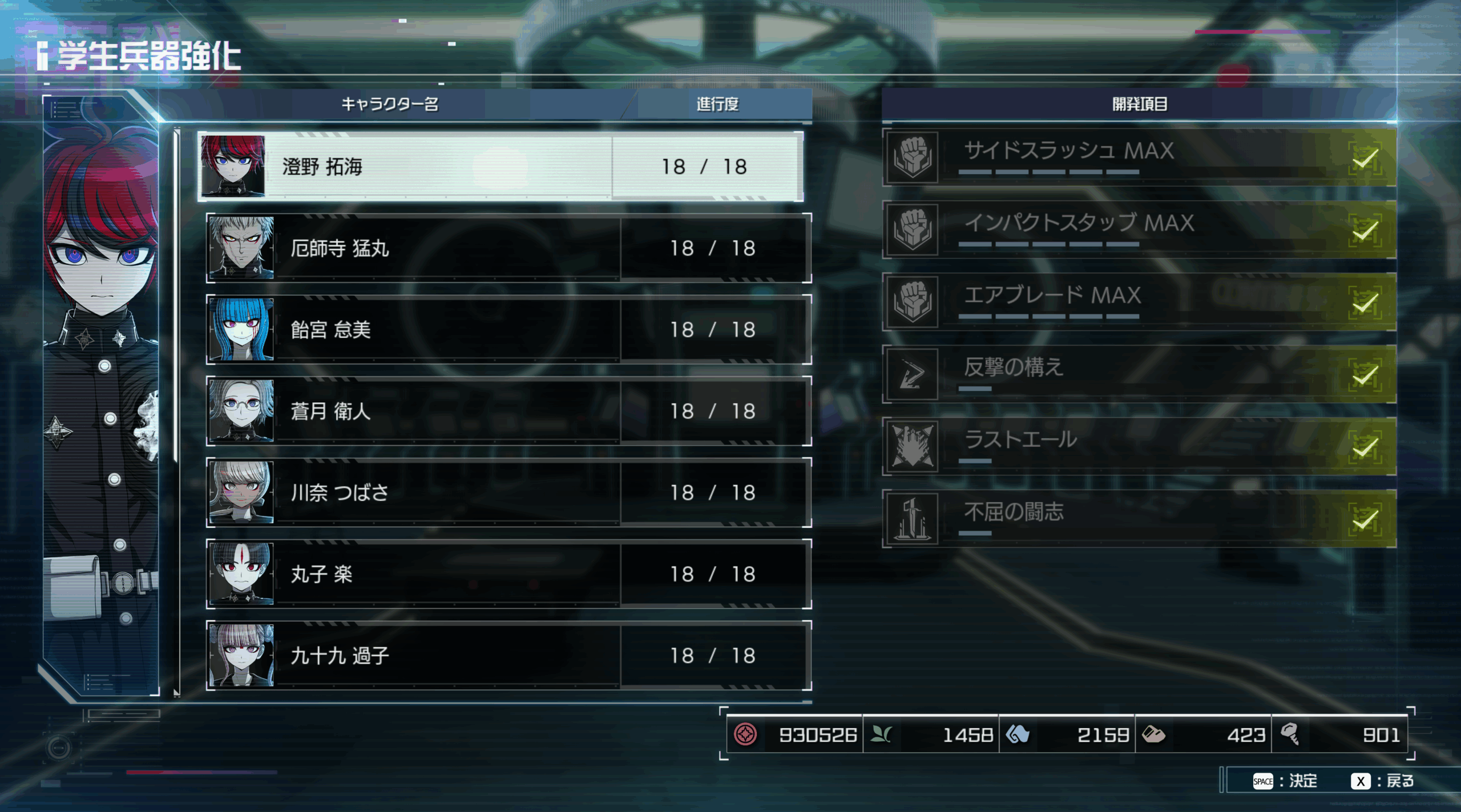

周回プレイを支えるユニークなゲームシステム

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』のゲームデザインは、プレイヤーの価値観を根本から揺さぶってくるような仕掛けに満ちています。その最たるものが、「ナイスDEATHボーナス」と呼ばれるシステムです。名前だけ見るとちょっと笑ってしまうかもしれませんが、実際はかなり大胆で攻めた設計になっています。

通常のゲームであれば、仲間が死亡するというのは基本的に“失敗”として扱われます。誰かが倒れた時点でゲームオーバーになったり、ペナルティを背負ったりといった形で、プレイヤーにとってマイナスの印象が残る場面ですよね。でもこのゲームでは違うんです。仲間が倒れることで、逆にリザルト画面でのポイント獲得量がアップするという、いわば“死の活用”がゲーム性に組み込まれているわけです。

しかも、このボーナスによって得られるBP(ボーナスポイント)は、次の周回に引き継がれる要素の強化や、新たな分岐の解放などに使用できるため、「あえて仲間を犠牲にする」ことが、戦略のひとつとして成立しているんです。ここに、プレイヤーの倫理観や感情と、効率的なゲーム攻略との間で揺れる葛藤が生まれます。

このシステムは、単なるユニークさだけでは終わりません。ゲーム内に張り巡らされた分岐ルートを効率よく回収していく上で、「誰を守り、誰を見捨てるか」という判断が結果に大きく影響してきます。つまり“感情的な選択”だけでは攻略しきれない構造になっているということですね。この仕組みのおかげで、単なるマルチエンディングADVとは一線を画す、プレイヤー主体の攻略性が生まれています。

そして何より、“周回プレイが前提”であるこのゲームにおいて、このナイスDEATHボーナスは、プレイヤーの行動にしっかりと報酬を用意することで、繰り返しプレイに対する動機付けとしても機能しています。毎回同じ展開をなぞるだけではなく、意図的に選択と結果を変化させていく中で、少しずつ世界の全貌に近づいていく──その感覚がこのシステムによって強化されている印象です。

エンディングの分岐構造が抱える課題とユーザー評価

ここまで紹介してきたとおり、『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は“100日間×100エンディング”という前代未聞の構造を持ったアドベンチャーゲームです。実際、多くのプレイヤーがこの圧倒的なボリュームと多様性を評価しており、Steam体験版では1,000件を超えるレビューで「圧倒的に好評」を獲得しています。これは、通常のADVジャンルではなかなか得られない水準です。

とはいえ、どんなに独創的なゲームであっても、プレイヤー全員にとって理想的な体験になるとは限りません。この作品も例外ではなく、まさに“賛否が極端に分かれる”タイプのタイトルになっています。

その分かれ目になっているのが、やはり「100のエンディングを回収しないと、物語の核心にたどり着けない」という構造なんです。多くの人は“物語”というものに対して、起承転結の流れを求めていますよね。でもこのゲームでは、一つひとつのルートにその完結感があるわけではなく、全体を通じて断片的なピースを少しずつ拾っていく感覚になります。

そうなると、プレイヤーの性格によっては「何周しても話が進んでる気がしない」とか、「核心に触れたいのに遠回りさせられてる気がしてつらい」といった感情が生まれてしまうんです。実際、SNSなどでは「面白いけど、真相が遠すぎる」という声や、「全部集めるのはしんどすぎる」といった投稿も見かけました。

加えて、ストーリーやキャラに全振りしている分、UIや操作性といったシステム面に関しては「洗練されていない」と感じるプレイヤーも一定数いるようです。そこに関しては、プレイヤーがどこに重きを置くかによって、評価がガラッと変わってくる部分なのかもしれません。

とはいえ、この作品の構造がすべてのプレイヤーにとって“問題”になるわけではありません。むしろ、そうした“回り道の中にある発見”こそが醍醐味だと感じられる人にとっては、たまらない体験になる可能性を秘めています。だからこそ、評価が両極端になるのもある意味では納得がいく話なんです。

向いているプレイヤー・合わないプレイヤー|購入前に知っておきたい評価の分かれ目

ここまで読み進めてくださった方なら、もうおわかりかと思います。『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』というゲームは、極めて特徴的な構造とクセの強い演出を持つ、まさに“人を選ぶ”作品です。あらゆるルートに散りばめられた断片的な物語を拾い集め、世界の全貌に近づいていく──そんな構造を“面倒”と感じるのか、“面白い”と感じるのかが、この作品を楽しめるかどうかの大きな分かれ目になります。

たとえば、一本道のストーリーやシンプルなゲーム展開を好む人にとっては、少々骨が折れる内容かもしれません。特に、“はっきりとした目的地に向かって一直線に進む物語”に安心感を抱くタイプのプレイヤーにとっては、ルートごとに方向性がバラバラで、真相が霞んでしまう感覚にストレスを感じる可能性があります。

その一方で、逆に「この先に何があるのかまったく予想できない展開が好き」という方や、「ループものの中に現れるちょっとした変化や伏線にワクワクする」といったタイプには、たまらなく魅力的な体験になるはずです。『グノーシア』や『ダンガンロンパ』のような、構造で驚かせてくれるゲームに心を躍らせた経験があるなら、このゲームの“ぶっ飛んだ仕掛け”にむしろ心酔してしまうかもしれません。

また、キャラ同士の関係性を観察したり、分岐のたびに少しずつ表情を変えるストーリーをじっくり味わう──そんなプレイスタイルが好きな方にも強くおすすめできます。一周プレイして終わり、ではなく、世界を探るように遊び続けることで、本作の真価はじわじわと姿を現してくるんです。

総括|『HUNDRED LINE』は“結末”よりも“旅の濃度”で味わうゲーム

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は、言うなれば“終わりを目指す物語”ではなく、“過程そのものを楽しむ物語”です。100のルート、100の運命、そして100の出会いと別れ。そのひとつひとつが小さな断片でありながら、全体でひとつの大きな世界を形づくっています。

その構造を理解し、意図的に“迷う”ことを許容できるかどうか。この作品は、その覚悟をプレイヤーに問いかけてきます。一本道のわかりやすい物語に慣れた人にとっては最初は戸惑うかもしれません。でも、選択を重ねていくうちに、そこにある“奇妙で奥深い世界”がじわじわと心に染み込んできて、気づけば抜け出せなくなっている──そんな感覚を味わえるゲームは、そう多くはありません。

奇抜で、尖っていて、ときに不親切。でもだからこそ、このゲームには、他のどんなタイトルにもない魅力があります。もし、あなたが少しでも“物語の向こう側を覗いてみたい”と感じたなら──この異色の学園ドラマに、飛び込んでみる価値はきっとあるはずです。