「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」は、2025年6月13日に正式発売される、ファン待望のクロスオーバー製品です。世界中で長年にわたり熱狂的な支持を集めてきたトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング(MTG)」と、日本発の人気RPG「ファイナルファンタジー(FF)」シリーズが手を組んだことで、まさにゲームの歴史をまたひとつ塗り替えるような記念碑的なコラボが実現しました。

今回の製品は、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストが展開する「ユニバースビヨンド」シリーズの一環としてリリースされており、その中でも特に注目度が高い大型企画として位置づけられています。これまでのコラボシリーズとは一線を画すように、「FINAL FANTASY」シリーズのナンバリングタイトル全16作品、つまり初代『FFI』から『FFXVI』までを網羅しているのが最大の特徴です。この圧倒的なスケールの広さは、これまでのどのコラボセットにもなかった試みであり、MTGとFF、両者のファンにとっても非常に意義のある一作といえるはずです。

しかも、ただ単にキャラクターや名場面をカード化するだけにとどまらず、それぞれの世界観や物語性をMTG独自のルールとメカニクスで巧みに再構築している点も見逃せません。両作品の世界観に共通する「英雄の成長」や「運命との対峙」といったテーマが、カードの挙動やデザインに巧みに組み込まれており、まさにFFファンにとっては懐かしく、MTGプレイヤーにとっては新鮮な体験が詰め込まれた内容に仕上がっています。

なお、一般発売に先駆けて、6月6日から12日まではプレリリースイベントも各地で実施されており、すでに初期の段階から盛り上がりを見せているのも特徴的です。発売前から多くの販売店で予約が殺到し、一部の商品はすでに品切れの報告も出ているほどで、その期待度の高さが伺えます。

マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY(Amazon)

全製品ラインナップ解説

「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」の魅力を語るうえで外せないのが、その圧倒的な製品ラインナップの豊富さです。単なるカードセットにとどまらず、プレイヤーやコレクター、そしてFFシリーズのファンそれぞれのニーズに合わせた多彩なアイテムが用意されている点が、今回のコラボの本気度を物語っています。

まず注目したいのが、メインセットに収録されている全309種類のカード。神話レアやレアはもちろん、アンコモンからコモンまでしっかりと収録されており、カードゲームとしての遊びごたえもしっかり担保されています。さらに、基本土地と特別アート仕様の土地も含まれているため、デッキ構築における自由度も高く、コレクション目的で集める楽しさも一層広がっています。

その上で、今回のコラボの目玉ともいえるのが、統率者戦に対応した「統率者デッキ」4種類です。『FFVI』をモチーフにした「トランス・リアニメイト」、『FFVII』がテーマの「リミットブレイク」、そして「カウンター・ブリッツ」「サイオンズ・スペル」と、いずれもFFシリーズの世界観を色濃く反映した構成になっており、それぞれのデッキに25枚の新規カードが収録されているという豪華仕様。しかも、通常版とコレクター版の両方が存在し、後者はすべてのカードがサージ・フォイル仕様という徹底ぶりです。

続いて、従来のMTGプレイヤーにとっておなじみの「プレイ・ブースター」と「コレクター・ブースター」も、当然ながらラインナップに含まれています。プレイ・ブースターはスタンダードな14枚入りで、稀に継承史カードが封入されている点がファン心理をくすぐります。一方、コレクター・ブースターには、レア以上のカードが5〜6枚入り、しかも最大12枚までがフォイル仕様で封入されるという豪華仕様。特別なアートや加工が施されたカードが高確率で手に入るため、ファンのみならず投資的な視点からも注目を集めています。

さらに、初心者やライト層に向けた「スターターキット」も用意されており、構築済みデッキが2つセットになった形式で販売されます。FFを知らないプレイヤーがこのセットで初めてFFの世界に触れたり、逆にFFファンがMTGを始めるきっかけとして手に取る構成になっているのも嬉しいポイントです。

また、ファン垂涎の「Secret Lair」シリーズからも、FFをテーマにした3種類のセットが登場します。「Game Over」「Weapons」「Grimoire」と銘打たれたこれらの製品は、それぞれFFらしいテーマ性を前面に押し出しており、どれも非常に独創的なカードデザインが魅力です。特に「Weapons」にはシリーズを象徴する5つの武器がカード化されており、長年FFを追いかけてきたプレイヤーであれば思わず手に取りたくなる仕上がりになっています。

こうして全体を見渡してみると、今作のコラボはただ商品数が多いだけではなく、それぞれのラインナップに明確なターゲットと意図が込められていることがわかります。どの製品もFFの歴史と魂をMTGの文脈に落とし込んでおり、その完成度はファンからも高く評価されています。

マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY(Amazon)

収録カードの魅力とメカニクス

ここまで製品構成の充実ぶりを見てきたわけですが、やはり本作の核心にあるのは、1枚1枚のカードが持つ“ゲームとしての面白さ”と“作品としての奥行き”です。今回のコラボでは、従来のマジック:ザ・ギャザリングの枠組みに「FINAL FANTASY」シリーズ特有の要素が見事に融合していて、その設計思想の巧妙さに思わず唸らされる場面も多くあります。

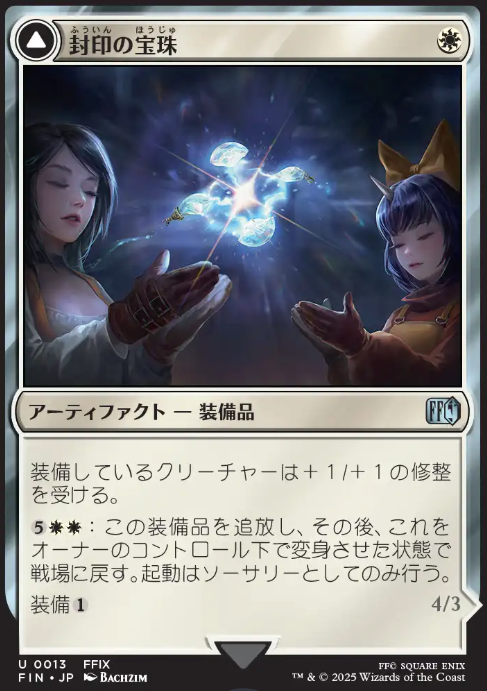

まず、注目を集めているのが「変身する両面カード」です。これは表面のカードを唱え、一定の条件を満たすことで裏面へと変身するという仕組みなのですが、ここにFFシリーズらしい“物語の転機”や“キャラクターの覚醒”が巧みに織り込まれています。例えば、あるキャラクターが覚醒して能力を大きく変化させたり、名場面を象徴するイベントカードが次のフェーズに突入する様子などがカードそのもので表現されているので、見ているだけでも没入感が高まります。

加えて、本作では「召喚獣」のカードも多数登場しています。バハムートやリヴァイアサンといったシリーズを代表する存在たちが、英雄譚やクリーチャーとして登場し、いずれも豪快かつ戦略的に扱えるカードとして仕上げられているのが印象的です。単に強いだけでなく、プレイした瞬間に「FFらしさ」が場を支配するような雰囲気が生まれるのも、この作品ならではの魅力だと思います。

もうひとつ特徴的なのが、新たに追加されたメカニクス「段階」です。これは一部の呪文に設けられた新たな演出構造で、物語の進行や戦局の移り変わりを表現する手法として導入されています。たとえば、詠唱が始まると徐々に効果が強化されていくような構造を持ったカードなど、FFのバトル演出を彷彿とさせる仕掛けが随所に見られます。

また、継承史カードという独自カテゴリの存在も、今作の注目ポイントのひとつです。これは、既存のMTGカードにFFシリーズのアートを重ねる形でリメイクされたもので、合計64種類がラインナップされています。継承史カードにはアンコモン、レア、神話レアがバランスよく収録されており、パックから出現する割合も事前に公開されているため、収集のしがいも感じられる設計になっています。

色の使い方に関しても見逃せないポイントがあります。今回のセットでは、マジックの伝統的な5色(白・青・黒・赤・緑)に基づいた設計が基本となっているものの、多色カードについてはすべて“伝説のクリーチャー”として登場しています。これはFFシリーズの主要キャラクターの個性や役割を象徴する意味合いが込められており、ただの色使い以上の世界観の重層性を感じさせてくれます。

こうしたメカニクスやカード設計の細部に至るまで、「FFらしさ」を単なる装飾ではなく、ルールやプレイ感覚そのものにまで染み込ませている点は、今回のコラボセットの完成度を高める大きな要因になっているといえます。まさに、MTGという土壌にFFという世界観が根を張り、新たな遊び方の花を咲かせている、そんな一作に仕上がっています。

マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY(Amazon)

アートとイラストに見る世界観の再現

本作のもう一つの大きな魅力、それがカードを彩るアートワークの数々にあります。マジック:ザ・ギャザリングは、かねてからカードアートの美しさや表現力の高さが評価されてきたタイトルですが、今回の「FINAL FANTASY」コラボでは、その芸術性がさらに一段階上のレベルに押し上げられています。

まず特筆すべきは、FFシリーズに携わってきたアーティストたちが多数参加しているという点です。天野喜孝氏をはじめ、板鼻利幸氏、松田俊孝氏、野村哲也氏、上国料勇氏、高橋和哉氏といった面々が、それぞれの世界観を活かした描き下ろしカードを提供しており、その存在感はまさに圧巻のひと言です。とくに《迷える黒魔道士、ビビ》や《苦悩の竜騎士、カイン》といった象徴的なキャラクターが、作者本人の筆によって再び命を吹き込まれている光景には、長年のファンであれば感情を揺さぶられずにはいられません。

また、それぞれのアートには“キャラクター・ボーダーレス版”や“FINAL FANTASYアーティスト版”といったバリエーションも用意されていて、これがさらに没入感を高める仕掛けとして機能しています。特にキャラクターボーダーレス版では、カードの背景に作品ナンバリングが意匠として取り入れられており、ファンであれば一目で「あの作品のこのシーンだ」とわかるようになっています。この視覚的な情報の深みは、ゲームとしてのカードではなく、“記憶を呼び起こすアートピース”としての魅力を放っているのです。

さらに、レアリティや仕様に応じて施される加工も非常に凝っています。サージ・フォイル、レインボウ・フォイル、ネオンインクといった複数のフォイル仕様が存在し、それぞれが光の反射や視点の角度によって異なる表情を見せてくれるため、実物を手に取ったときの満足感は段違いです。中でも、コレクター版限定で封入されているシリアル番号付きカード《旅するチョコボ》(金)は、その希少性だけでなくデザインの完成度もあいまって、早くも熱烈なコレクターの間で話題となっています。

こうしたアート表現に対するこだわりは、単なる“FF要素の装飾”にとどまりません。むしろ、マジック:ザ・ギャザリングという舞台において、「FINAL FANTASYという物語をどう描くか」という一貫した表現設計の結果だと感じられます。それはカード1枚1枚に込められた情感の濃さや、背景に宿る世界観の深さとして、プレイヤーの心にしっかりと残っていくのです。

そして、このアートの力があるからこそ、カードを手に取るたびにゲームを超えた“追体験”が生まれる。それこそが、今回のコラボが単なるタイアップではなく、作品として完成度の高い取り組みであると断言できる最大の理由ではないかと思います。

マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY(Amazon)

イベントとプロモーション情報

ここまでの内容を踏まえると、「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」が単なる商品展開にとどまらず、文化的なムーブメントとして捉えられていることが伝わってきたと思います。そしてその熱気をさらに押し上げているのが、発売に合わせて展開される各種イベントとプロモーション施策の存在です。

まず、2025年6月13日の正式リリースに先駆けて、6月6日から12日までは「プレリリースイベント」が全国のWPN店舗で実施されており、ここでは本セットのカードをいち早く体験することができる場として、すでに大きな反響を呼んでいます。このプレリリース期間中には、デッキ構築戦やリミテッド戦など、MTGに慣れていないプレイヤーでも参加しやすい形式が採用されており、FFファンが初めてカードゲームに触れる絶好の機会としても機能しています。

そして、発売日以降には「マジック・アカデミー」や「スタンダード・ショーダウン」といった継続型のキャンペーンも実施されており、初心者から上級者までが段階的にステップアップできる仕組みが整えられています。これらのイベントは単なる販促ではなく、ゲームコミュニティの活性化という観点からも非常に意義深いものになっています。

さらに注目すべきは、日本限定で展開される特別企画「『FINAL FANTASY』限定構築戦」の存在です。これは6月27日から7月24日まで実施される期間限定イベントで、「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」に収録されているカードのみを使ってデッキを構築するという内容になっており、FFの世界観にどっぷり浸りながらカードバトルを楽しむことができます。作品の枠を超えて、FFシリーズ全体のキャラクターやモンスターが混在する夢のチームを作れるこのイベントは、まさにファンにとっての“ご褒美”のような時間になるはずです。

また、参加者向けにはプロモーションカードの配布も予定されており、中でも注目されているのが《魔女の予見》(否定の力)をリメイクした限定プロモカードです。このカードはわずか2000枚のみの配布という極めて貴重なアイテムであり、各地のイベントではその入手を目当てにエントリーが殺到することも予想されています。

そして、イベント期間中に一定のポイントを獲得したプレイヤーには、チョコボのデザインをあしらった「Pinfinity AR製ピンバッジ」が贈呈されるなど、物理的な記念品も用意されています。これにより、ただカードゲームを楽しむだけでなく、実際に“形に残る思い出”を手にすることができるというわけです。

さらには、ラスベガスで開催される世界的イベント「MagicCon: Las Vegas」や、その期間中に実施される「マジック・スポットライト:FINAL FANTASY」など、海外でのプロモーション展開も同時進行しており、日本国内だけでなく、グローバル規模での熱狂が波のように広がっている状況です。参加者向けのプレゼントや展示、限定商品など、会場限定の特典も多数用意されているため、遠征してでも参加する価値は十分にあります。

このように、イベントとプロモーション施策は単なる盛り上げ要素にとどまらず、今回のコラボレーション全体を“体験型コンテンツ”として成立させるための重要な柱になっています。製品、カード、アート、ゲームプレイ、そしてイベントという五つの軸が有機的に結びつくことで、このプロジェクトは“マジックの枠を超えたエンタメ体験”として成立しているのです。

注目カードと市場の反応

ここまで紹介してきたように、「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」は、企画段階から綿密に設計され、製品の細部にまでこだわりが込められたコラボレーション作品として仕上がっています。しかし、どれだけ作り手の想いが詰まっていても、それが市場で受け入れられていなければ意味がない。その点においても、今回のセットは文句なしの成果を上げているといって差し支えありません。

発売前の段階から、すでに各所で予約が殺到しており、特にコレクター版の統率者デッキについては、一部店舗で早々に在庫切れとなる状況が続いていました。店舗によっては「再入荷未定」の案内を出しているところも見受けられ、プレイヤーだけでなく、長年のファンやコレクター層からの需要の高さが明らかになっています。

実際、発売後の市場でもその勢いは衰えておらず、注目度の高いシングルカードについてはすでに高額で取引され始めています。たとえば、《威名のソルジャー、セフィロス》のように、キャラクター人気とカード性能の両面で支持を集めているカードは、発売直後から価格が跳ね上がっており、今後の動向にも目が離せません。さらには、天野喜孝氏の描き下ろしによるバージョンや、サージ・フォイル仕様のカードなど、ビジュアル面でも価値を感じさせるカードは投資対象としても注目されています。

とくに市場からの反響が大きかったのが、シリアル番号付きの《旅するチョコボ(金)》です。限定数の存在というだけでも希少性が際立っていますが、加えてFFシリーズの象徴でもあるチョコボが、その金色のカードとして登場するという点が、コレクターの心を強く掴んでいます。今後、このカードは単なる“遊ぶためのツール”を超えて、コレクターズアイテムとして価値が確立されていく可能性が高いと見られています。

また、今回のコラボによって、これまでMTGに触れてこなかったFFファンが新たに参入しているという構図も見逃せません。その影響もあってか、SNS上では「人生初のマジックを買った」「初めてプレリリースに参加した」といった声が多数投稿されており、新規ユーザー層の開拓という意味でも大きな一歩となっています。カードゲームとしての魅力と、FFというIPのもつ訴求力が高次元で結びついた結果として、この反響が生まれているといえるでしょう。

もちろん、全体としての供給量には限界もあるため、再販や今後の拡張セットの可能性を期待する声も上がっていますが、逆にこの“限られたタイミングでしか手に入らない”という特別感が、購入意欲をさらに刺激しているという側面も見逃せません。

結果的に、「マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY」は、単なる話題性だけでなく、実際の販売実績とユーザーの熱量という形で、しっかりと成功を収めたコラボとして記憶に残ることになるはずです。そのうえで、今後の展開——たとえばシリーズ第2弾や、他のスクエニ作品との連携といった可能性にも期待が高まっている段階にあります。

あらゆる側面で徹底されたこのコラボレーションは、今後のMTGにおけるIP融合企画の基準になるかもしれません。そして、カードゲームという枠を越えて、文化としての広がりを見せる兆しすら感じさせてくれます。