『風雨来記』というシリーズの存在を初めて知ったとき、正直なところ「地味な旅ゲーかな」と感じた人もいるかもしれません。ただ、その第一印象はプレイを重ねるうちに心地よく裏切られていきます。バイクに乗って風を切りながら、現実世界を舞台にした風景の中を静かに進む。そして、道中で出会う人々との交流や、風景そのものが語りかけてくるような旅情感。このシリーズは、そんな穏やかな体験に価値を見出してきた作品群なんです。

『風雨来記5』は、そのシリーズの最新作として2025年7月31日に登場しました。開発・販売を手がけるのは、独自性あるゲーム作りで知られる日本一ソフトウェア。対応プラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switchと、幅広いプレイヤー層に向けて展開されています。価格は7,920円(税込)と、ボリュームや内容を踏まえても手に取りやすい水準に設定されています。

本作の最大の特徴は、ゲームという枠を超えて「旅の体験」をプレイヤーに提供することにあります。舞台は三重県。伊勢神宮やナガシマスパーランドといった名所はもちろん、あまり知られていない穴場スポットまで、多彩な風景が360度の実写映像で収められており、その一つひとつがまるで本当にその場に立っているかのような感覚を呼び起こしてくれます。過剰な演出や派手なアクションに頼ることなく、じっくりと「旅する感覚」を描き切る姿勢には、シリーズならではの美学が宿っています。

旅ゲーとしてのこのシリーズの強みは、風景だけではありません。プレイヤー自身がルポライターという役割を担い、各地を巡りながら写真を撮り、記事を執筆していくというゲームの構造も、この“旅するゲーム”をより豊かなものにしています。その土地の空気感や文化、人との出会いを言葉と写真で記録していく。その一連の流れが、ゲームでありながら、まるで本物の旅行記を紡いでいるような気持ちにさせてくれるんです。

つまり『風雨来記5』は、単なる「観光地を巡るゲーム」ではなく、旅という行為そのものの価値を丁寧に描き出す作品なんですね。だからこそ、慌ただしい毎日のなかでふと「どこか遠くに行きたい」と感じている人には、きっとこのゲームが優しく寄り添ってくれると思います。

【発売情報】対応機種と基本データをチェック

『風雨来記5』という作品が、単なる雰囲気ゲーに留まらない密度と深みを持っていることは、実際にプレイしてみるとすぐにわかります。でも、その魅力をきちんと味わうためには、まず前提となる情報を押さえておきたいところですよね。ここでは、本作の基本的なスペックと、どんな環境で楽しめるかを整理しておきます。

発売日は2025年7月31日。ちょうど夏の旅欲が高まる時期に合わせてのリリースという点も、本作のコンセプトにしっかり寄り添っているように感じます。対応しているプラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、そしてNintendo Switch。つまり、据え置き機でも携帯機でも、気分に合わせて自由なスタイルで旅を楽しむことができるようになっています。自宅の大画面でじっくりと世界観に浸るのも良いですし、ベッドに寝転びながらゆるやかに進めるのもアリです。Switchなら、実際の旅先に本作を持ち込んで“旅中に旅する”という、ちょっと不思議なプレイも楽しめます。

開発・販売を担当しているのは、日本一ソフトウェア。独特のセンスとチャレンジ精神を持ち続けてきたこのメーカーが、20年以上続くシリーズの正統進化をどう描くか。その姿勢が、本作全体の完成度にしっかりと反映されている印象を受けます。価格は7,920円(税込)。決して安価ではありませんが、360度実写の映像クオリティや記事作成の奥行き、登場キャラクターのボイス演出など、体験としての豊かさを思えば、むしろコストパフォーマンスに優れた一本だと感じました。

なお、ゲームのジャンルは「旅アドベンチャー」。ただし、よくある一本道のビジュアルノベルとは異なり、プレイヤーが自らの意志で道を選び、足を止め、取材し、記事にまとめるという能動的なサイクルが本作の骨格になっています。プレイヤーは、物語の受け手であると同時に旅の語り手でもある。そんな二重構造があるからこそ、『風雨来記5』は“旅をするゲーム”として唯一無二の存在感を放っているんだと思います。

【旅の舞台】三重県というロケーションの魅力

では、そんな『風雨来記5』の舞台となる「三重県」とは、一体どんな土地なのでしょうか。実際にゲームを進めるなかで感じたのは、ただ観光地をなぞるだけではなく、その土地が持つ空気感や歴史の重なり、地元の人々の営みまでも、肌で感じさせてくれるような丁寧な描写でした。

三重県と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、おそらく伊勢神宮やナガシマスパーランドといった全国的にも有名なスポットかもしれません。ただ、本作で描かれるのはそうした表層的な観光情報にとどまりません。プレイヤーがバイクで走り抜けるルートには、地元の人でなければ知らないような場所も多く含まれていて、プレイしていると「ああ、こういう道ってあるよな」とか「この風景、行ったことないのに懐かしいな」なんて気持ちが自然と湧いてくるんです。

たとえば、棚田の美しい風景が広がる丸山千枚田では、光と影のコントラストに思わず息を呑みました。観光パンフレットでは見落としがちな、田んぼのきらめきや風の音までもが、実写映像ならではの臨場感でじんわりと伝わってきます。そして、イルカ島では波音とともに広がる海の青が、ゲーム画面とは思えないほどリアルに迫ってきて、画面越しに潮の香りすら感じてしまいそうでした。

本作のすごいところは、こうしたロケーション選びが「旅の演出」として機能している点にあると思います。どこか一カ所だけが強調されているわけではなく、三重県という一つの県全体をまるごと“旅の舞台”として捉えている。その結果、プレイヤーの視点は常に動き続け、次の場所に向かう道のりすらもゲームの一部として自然に馴染んでくるんです。これって、ただの舞台設定ではなく、「移動そのものを楽しむ」ことに重きを置いた作品設計になっているということなんですよね。

そしてなによりも印象的だったのは、ゲームを進めるにつれて三重県という土地に対する親しみがじわじわと増していく感覚でした。プレイヤーとしてではなく、旅人としてその場所に身を置いているような没入感。これは、静かでリアルな実写映像、そして土地の魅力を引き出す構成の妙があってこそ生まれる感覚だと感じます。

【ゲームの流れ】ツーリング・取材・記事執筆の三部構成

『風雨来記5』を語る上で欠かせないのが、そのゲーム進行の独特なリズムです。旅という体験をどうゲームに落とし込むのか。そう考えたときに、本作が採用している「ツーリング」「アドベンチャー」「キャンプ」という三つのモードを交互に繰り返すサイクルは、まさに“旅そのもの”の再構築だと感じました。

まずプレイヤーは、バイクにまたがり次の目的地に向かってツーリングを開始します。このパートでは、実写の360度映像を背景に、滑らかに変化する風景とともに風を切って走る感覚を味わえます。画面内で視点を自由に動かせることによって、ただ道を走るだけではなく、周囲の景色を「見に行く」行為そのものが自然と旅の一部になっているんです。時折、ふと見上げた空や横に流れる山の稜線に、何気ない感動を覚えてしまうこともありました。

目的地に到着すると、次はアドベンチャーパートに移行します。ここでは観光地を訪れて写真を撮ったり、土地の人と会話を交わして取材したりと、まさに“記者としての仕事”が始まります。取材によって得られたネタは、後のキャンプモードでの記事作成に使うことになるため、どの情報をどう集めるか、どんな写真を残しておくかという判断も、旅のなかでの「自分らしさ」に繋がっていきます。適当に撮った写真では、あとから記事に使おうとしても「何か違うな…」と感じてしまう場面があるんですよね。だからこそ、旅の途中でも“どう切り取るか”という意識が常に働くようになっていく。それがすごくリアルなんです。

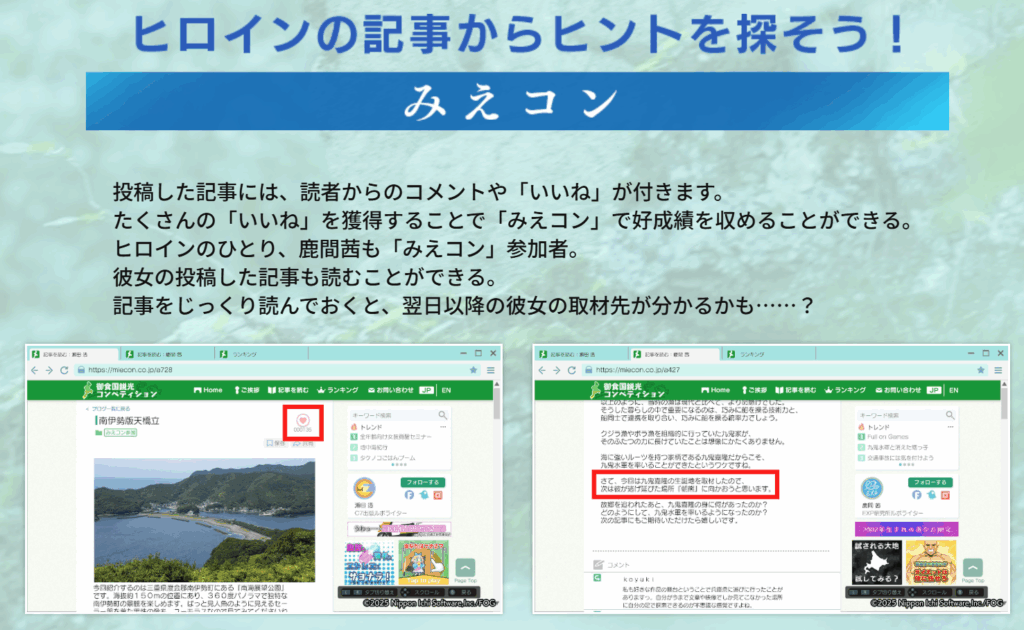

そして、夜になるとキャンプモードへと切り替わります。このパートでは、日中に取材した情報と写真を使って記事を執筆することになります。記事は「景色」「グルメ」「歴史」などのジャンルから選択でき、それに応じたネタと写真を2枚セットすることで投稿が可能になります。このシステムが本当に面白いのは、ただ記事を書くだけでなく、読者からの「いいね」の数によって評価が決まり、それがコンペの順位にも影響していくところなんです。つまり、どんな構成で、どんな写真を選ぶかで、旅の成果が目に見える形で評価されるという仕組みになっているんですね。

この三つのモードを通して、『風雨来記5』は“移動して、感じて、まとめる”という旅の一連の流れを丁寧に再現しています。どこを訪れ、どんな風に切り取り、それをどう伝えるか。プレイヤーの判断がそのままゲーム進行に反映されていく構造になっているからこそ、「この旅は自分だけのものだ」という感覚が、自然と芽生えてくるんです。ただプレイするだけじゃなく、自分の視点を持って歩くことが楽しくなる――そんな体験を与えてくれるのが、このゲーム最大の魅力のひとつだと思います。

【記事作成システム】写真とネタで評価されるライター体験

取材を終え、キャンプ地で焚き火にあたりながら一日の出来事を振り返る。その時間がそのまま“記事作成”のパートになるという構造は、なんとも言えない旅情を感じさせてくれます。ただのメニュー選択や素材合成といったゲーム的処理ではなく、“考える時間”そのものが組み込まれている感覚が心地いいんです。

記事を書くときには、ジャンルをまず選びます。選べるジャンルは「景色」「グルメ」「歴史」など多岐にわたっていて、その時々で手に入れたネタに応じて、どの切り口で伝えるかを自分で決めることができるんですね。たとえば、同じ観光地でも「歴史」の視点で書くのか、それとも「風景」として切り取るのかで、読者の印象も評価も大きく変わってくる。このあたりが、ただの選択式ではない、“自分の視点で語る旅”になっている所以だと思います。

そして、記事には2枚まで写真を添付できます。この写真の選び方が実に重要で、ピントの合い方や構図、対象のインパクトなど、細かいところまで評価に関わってくるんです。評価の指標として使われるのは「いいね」の数。記事を投稿すると、それがSNS的な要素を持ったゲーム内メディアに掲載されて、読者からの反応が数値として返ってきます。つまり、自分の感じたことや視点を、どれだけ他人に伝えられたか。その“伝わり方”そのものが可視化されるようになっているんですね。

この一連の仕組みが本当に面白いのは、プレイヤーが自然と「どう撮れば伝わるか」「どのネタを選べば読まれるか」と考えるようになる点にあると思います。単に数値を追いかけるだけなら作業になってしまう。でも、『風雨来記5』ではそうならない。旅の中で自分が見たもの、感じたものを、どうすれば他人にも伝えられるのかという“表現”の部分が、しっかりとゲームシステムに組み込まれているからなんです。

また、コンペ形式での順位付けという要素も用意されていて、他のライターとの評価の比較も可能になっています。ただし、それが対戦的な意味合いではなく、あくまで“自分の旅がどれだけ人に響いたか”を測る指標として扱われていることも、このゲームの世界観にとてもマッチしていると感じました。プレイヤー同士で争うというより、それぞれが旅の語り手として互いに認め合うような空気感があるんです。

こうして記事を通して旅の記録を残し、それが評価される体験は、ゲームでありながらどこか現実に近い達成感をもたらしてくれます。ただの探索ゲームでは終わらない。情報を拾い、写真を撮り、言葉にして伝える。その一連の流れがすべてプレイヤーの手に委ねられているからこそ、この作品には“旅を記録するという体験”そのものの価値がしっかり息づいているように感じました。

【進化したグラフィック】360度カメラが作り出す臨場感

旅ゲーとしての『風雨来記5』を特別なものにしている要素のひとつに、圧倒的な没入感があります。その核心を担っているのが、シリーズを通して進化を重ねてきた「360度実写映像」のクオリティです。今作では、その表現力が前作からさらに飛躍的に向上していて、もはやゲームというより“旅の追体験”と言いたくなるほどの臨場感を味わえるようになっています。

まず何より驚かされるのは、映像の解像度と色彩の鮮明さ。360度カメラの性能が向上したことで、細部のぼやけや光のにじみが大幅に軽減され、風景全体がくっきりと目に飛び込んでくるんです。木々の葉が風に揺れる微かな動き、遠くの山並みに重なる雲の濃淡、そして夕暮れ時に差し込む光のグラデーション――どれをとっても“写真以上、映像未満”という絶妙な質感で再現されていて、その場所に実際に立っているかのような錯覚に陥る瞬間が何度もありました。

このリアリティをさらに高めているのが、視点を自由に動かせる仕組みです。ツーリング中にバイクを運転しながら、ふと横を向いて風景を眺めたり、立ち止まって見上げた空の広がりに目を奪われたりする。そんな「脇見運転」的な振る舞いが許されていることで、プレイヤーは単に映像を見るだけでなく、“そこにいる”ことを体で感じ取れるようになっていきます。IGN Japanのレビューでもこの点は高く評価されていて、ただの演出ではなく、旅の感覚そのものを高める重要な要素として紹介されていました。

さらに、ツーリングの挙動においても細かな進化が施されています。特にカーブを曲がる際の視点の傾きや加減速のフィーリングが自然になっていて、画面の中でバイクが揺れる感覚に、自分の身体まで引き込まれるような錯覚を覚えました。このあたりは、没入感というより“体験感”という言葉のほうがしっくりくるかもしれません。バイクという乗り物を通して風景と一体化する感覚――それが今作の中では確かに存在しています。

たとえば、海沿いの道を走るとき、右手には広がる青い海、左手には木々の生い茂った山道が連なっていて、その両方を同時に見渡せることで、ただの“背景”だった景色が旅の“相棒”のように思えてくるんです。これは360度カメラという技術だけではなく、それをどんな意図で活かすかという設計思想がしっかりしているからこそ実現できた表現だと感じました。

こうした映像体験の進化があるからこそ、『風雨来記5』の旅は単なるロケ地巡りで終わりません。風景に没入することが、そのまま感情の揺れにもつながっていく。見上げた空が綺麗だっただけで、何となく今日の自分を肯定できる気がしてくる――そんな静かな気づきを、プレイヤーの中にそっと残していく力が、この映像表現には宿っていると思います。

【登場キャラクター】旅に彩りを与える個性豊かなヒロインたち

どんなに美しい風景や精緻なゲームシステムがあったとしても、物語に“人”の温度がなければ、旅はただの風景の通り過ぎになってしまうことがあります。その点で、『風雨来記5』がとても丁寧なのは、旅の途中で出会うキャラクターたちにきちんと「息遣い」を感じられることなんです。単に出会って会話するだけではなく、その人物がその土地に根ざして生きていることが伝わってくるからこそ、彼らとの出会いが旅の記憶として残るようになっています。

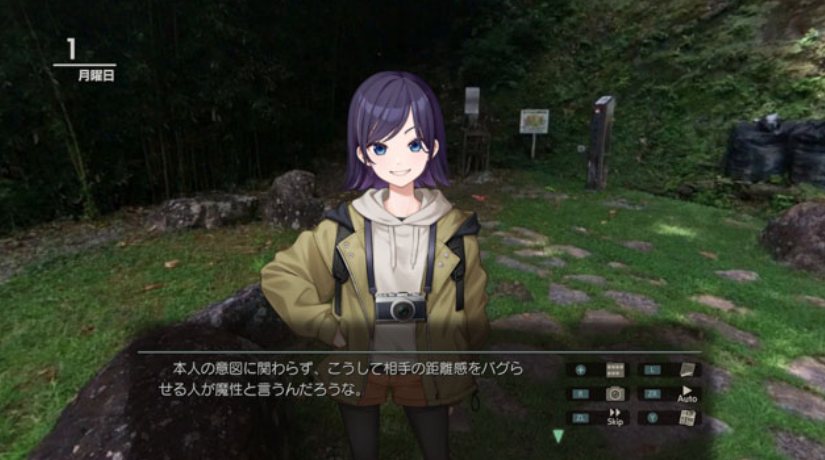

本作では、三人のメインヒロインが登場します。まず印象的だったのが、鹿間茜(しかまあかね)。彼女は明るく朗らかな性格の中に、どこか芯の強さを秘めた存在で、出会ったときの空気感がとても自然でした。どこにでもいそうで、でも一度会ったら忘れられない――そんな“旅先の出会い”として、妙にリアリティを感じてしまったんですよね。そして、その茜を演じる藤本侑里さんのボイスが、素朴で等身大な彼女の魅力を見事に引き出していて、セリフひとつひとつがすっと耳に馴染んでくるんです。

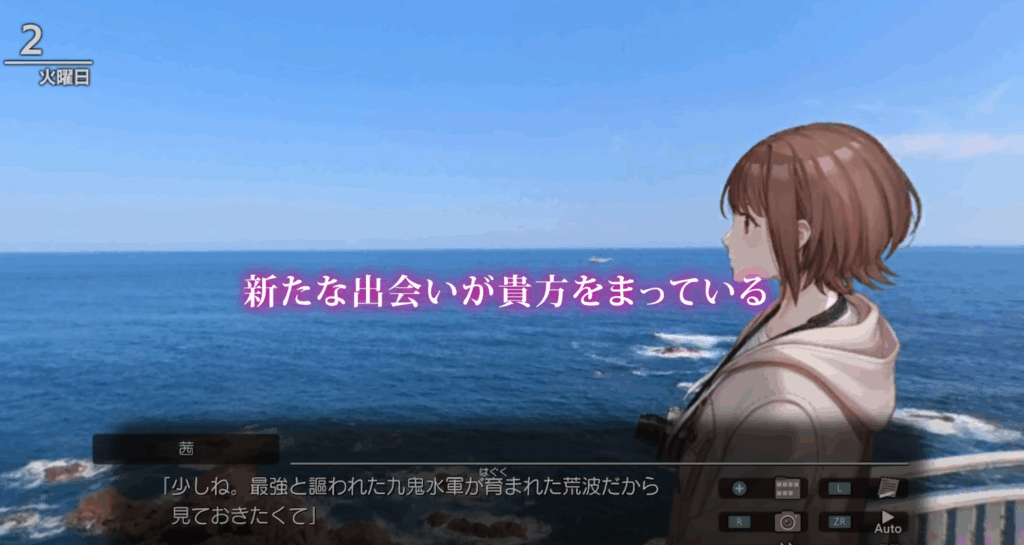

続いて登場するのが、園原柚希(そのはらゆずき)。彼女はどこか影を感じさせるような、落ち着いた雰囲気を持ったキャラクター。近づきすぎると傷つけてしまいそうな、そんな繊細な距離感が、旅先でのふとした交流によって少しずつ変わっていく過程がとても丁寧に描かれていました。演じるのは森千早都さん。穏やかで抑え気味な声が、柚希の内にある迷いや優しさを丁寧に表現していて、気づけば会話のひとつひとつに耳を傾けたくなってしまうんです。

そしてもうひとりが、田淵藍佳(たぶちあいか)。彼女は行動力があり、感情をストレートに表現するタイプ。最初は少し距離を感じるかもしれませんが、話を重ねるごとに、彼女なりの正義感や優しさが見えてきて、自然と心を許したくなる存在になっていくんです。演じているのは藤本彩花さん。快活なトーンの中にも柔らかさがあって、藍佳というキャラクターの裏表ない魅力をしっかりと届けてくれています。

もちろん、登場するのは彼女たちだけではありません。ライバルとなるルポライターや地元の人々など、プレイヤーの行く先々で様々なキャラクターが登場します。こういった人々との出会いが、ただの風景巡りだった旅に“物語”を宿らせてくれるんですね。だからこそ、このゲームでは“どこに行くか”以上に“誰と出会うか”がプレイヤーの体験を大きく左右するんだと思います。

さらに付け加えるなら、キャラクターの立ち絵や表情の描写にも注目したいところです。デザインを手がけたのは株式会社イクシール。過剰にアニメ的すぎず、それでいて表情やしぐさに柔らかい感情のニュアンスを感じさせるイラストが、実写背景と違和感なく溶け合っていて、キャラクターたちが“そこにいる”感覚をきちんと支えてくれているんです。実写とイラストという異なる表現手法が混ざっているにもかかわらず、それがまったくノイズになっていないのは、表情の付け方や立ち位置の絶妙なバランスに理由があると感じました。

旅というのは、本来“人に会うこと”でもあるはずなんですよね。ただの景色を巡るだけで完結してしまう旅には、少し物足りなさが残ってしまう。だからこそ『風雨来記5』では、旅人であるプレイヤーと、旅の先々で出会う人たちとの関係性が、きちんと物語として機能している。その部分に、ゲームとしての深みと、作品としての優しさが詰まっている気がします。

【プレイヤーの声】実際に旅しているような没入感

ここまで『風雨来記5』の構造や演出についてご紹介してきましたが、実際にプレイしたユーザーがどのようにこの作品を受け取っているのかという点にも、少し触れておきたいと思います。というのも、本作に対するプレイヤーの声は、いわゆる“レビューの数字”だけでは測れない熱量がにじんでいて、それこそがこのゲームの持つ深みを象徴しているように感じられるからなんです。

まず何より多かったのが、「本当に旅しているような気分になった」という声。これは単に景色が綺麗だったとか、360度カメラがすごいといった表面的な話ではなく、“自分がそこにいた感覚”を味わえたという意味で語られていることが多いんですね。旅先で道に迷ったり、思わぬ出会いに心が動いたり、ふと立ち寄った場所で時間を忘れてしまったり――そういった“偶然のゆらぎ”までを含めて旅の体験と呼ぶなら、『風雨来記5』はそれをかなりのレベルで再現できている作品だと感じます。

実際、SNSやレビューサイトを見ても「写真を選んで記事にまとめるだけの作業だと思ってたのに、いつの間にか感情移入してた」とか、「撮った写真を見返したら、ちょっとした旅のアルバムみたいで感動した」といった投稿が目に入ってきます。これって、単にゲームを楽しんだという話ではないんですよね。その人自身の“記憶”や“思い出”に昇華されているからこそ、あとから思い返したくなるし、他の人にも共有したくなる。そういう力が、この作品にはあるんです。

もちろん、すべてが満点というわけではありません。一部のレビューでは「PS5クオリティとしてはグラフィックに物足りなさがある」といった声も見かけました。ただ、興味深いのは、そうした批評であっても「旅の雰囲気には十分浸れる」とか「リアルすぎないからこそ、視点が風景に集中できた」というポジティブな着地をしているケースが多いことなんです。つまり、グラフィックの評価自体が、“没入感”という目的を前提に語られているんですよね。このあたりに、本作が「見るための風景」ではなく「感じるための風景」を大切にしている姿勢が、きちんと伝わっている証拠があると感じました。

また、シリーズ未経験のユーザーが「この作品で初めて風雨来記を知った」というケースも多く、そのうえで「今までにないジャンルに出会えた」「もっと早く知りたかった」と評価しているのも印象的でした。最近のゲームは、どうしてもアクションやバトルが前面に出がちですが、そうしたジャンルに少し疲れたタイミングでこの作品に触れた人が、“こういうゲームもアリなんだ”と受け入れているのを見ると、静かな感動を覚えます。

レビューの中には、「このゲームに出会ってから、実際に三重に行きたくなった」とか「次の旅行先はここに出てきた場所に決めた」という声もありました。ゲームという媒体を超えて、現実の行動にまで影響を与えるというのは、簡単なことではありません。でも、『風雨来記5』は、それができる作品なんです。観光ガイドのように押しつけがましくない。それでも、その土地の魅力を自然と伝えてくれる。だからこそ、受け取った人の中に何かが残り、それが次の“本物の旅”へとつながっていく。そんな連鎖が、この作品の中では実際に起きているんです。

【総評】風景・人・物語が紡ぐ癒しと発見のゲーム体験

ここまでご紹介してきたように、『風雨来記5』は“旅をするゲーム”という一言では言い尽くせないほど、多層的な魅力を持った作品でした。三重県というリアルな舞台に、自分の足で触れ、視線で切り取り、言葉として記録していく。そのすべてのプロセスがプレイヤーの能動性に委ねられているからこそ、一人ひとりにとっての“旅の物語”が自然に形になっていくんです。

最新の3Dモデルやバトルシステムがないから物足りない――そういった価値観でゲームを判断する人もいるかもしれません。ただ、この作品において重要なのは、目新しさではなく“深さ”なんです。静かにバイクを走らせることで、自分の呼吸と風景のリズムが合ってくる感覚。出会った人物の何気ない言葉が、数日後の自分の心にふと響いてくる感覚。そして、撮った一枚の写真にこめた思いが、誰かに届いて評価されるという実感。それら一つひとつが、ゲームという枠を超えて、体験として記憶の奥に沈んでいくような感覚があるんですよね。

旅という行為は、場所を移動することそのものではなく、その過程で出会う風景や人との関わり、そして何よりも“自分自身の内面の変化”を感じ取ることでもあります。『風雨来記5』は、その本質を真正面から描こうとしている作品だと感じました。だからこそ、アクションも謎解きも派手な演出もなくていい。必要なのは、静かに耳を傾ける余白だけ。そこにこのゲームの美しさが凝縮されているように思います。

ゲームを終えたとき、ふと“どこかに旅に出たくなる”気持ちが芽生えていたなら、それはきっと、この作品がプレイヤーの感覚の奥底に触れた証だと思います。日常の中で見過ごしがちな風景に、もう一度目を向けてみたくなるような。誰かとの何気ない会話を、もう少し丁寧に受け取りたくなるような。そんな“気づき”を、そっと手渡してくれる。『風雨来記5』は、そういう優しさを持ったゲームでした。

最後にひとつだけ。もしあなたが最近、どこか心がざわついたり、忙しない日々に追われていたとしたら。ほんの少しだけ時間をとって、このゲームの中でゆっくりと旅をしてみてください。きっと、自分でも気づいていなかった“癒し”や“発見”が、その道の先に待っているはずです。