Nintendo Switch専用タイトル『OVER REQUIEMZ(オーバーレクイエムズ)』は、2025年4月17日にアイディアファクトリーの乙女ゲームブランド「オトメイト」から発売された恋愛アドベンチャー作品です。本作の開発には工画堂スタジオが参加しており、グラフィックや演出にも一定の厚みが感じられる仕上がりになっています。CEROレーティングは「D」、つまり17歳以上が対象となっているため、物語のテーマや演出にはややダークな要素も含まれています。

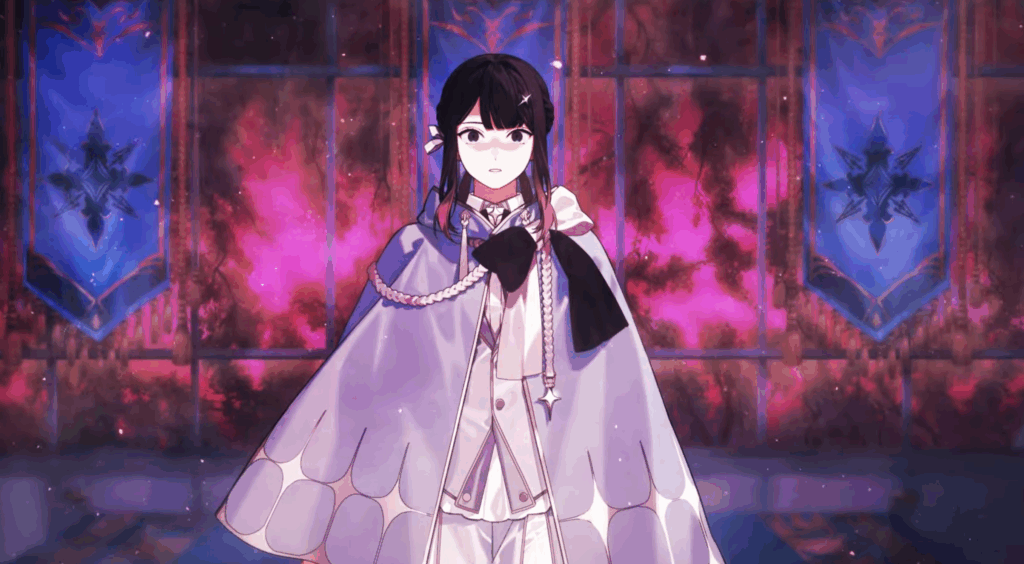

ジャンルとしては「真相か闇堕か選択を迫る恋愛ADV」と銘打たれていて、まさにこのフレーズが作品全体の核心に迫っているという印象です。プレイヤーは、現代日本から異世界「オズ」に迷い込んだ少女「ユヒル」となり、彼女の目を通してこの不可解な世界を見つめることになります。ところが、オズの地でユヒルは黒髪・黒目であるがゆえに「悪魔憑き」として投獄され、理不尽にも死刑を宣告されてしまう。この導入だけでも、かなり異色の雰囲気が漂ってきます。

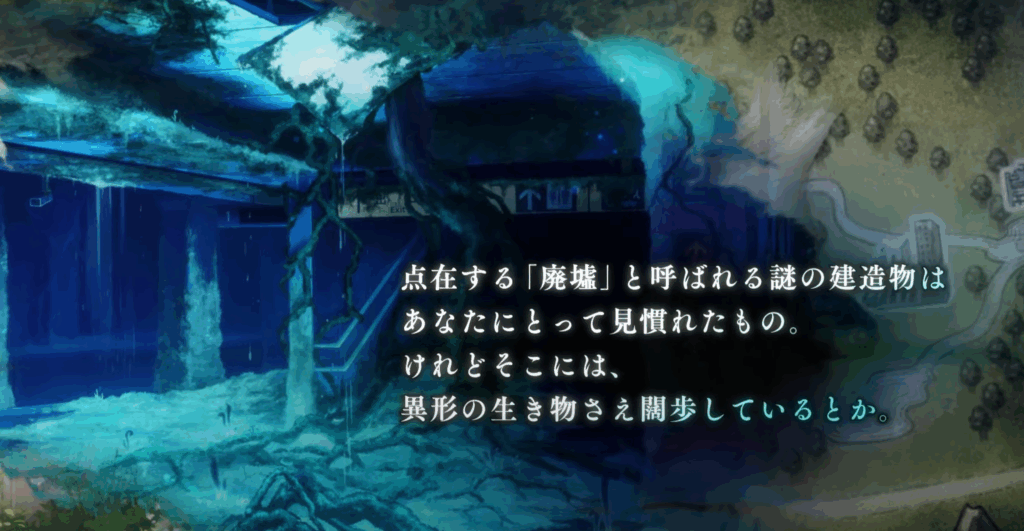

そこから彼女が選ばされた道は、「死刑囚」として囚われた青年たちと共に、「廃墟」と呼ばれる危険な場所を探索すること。しかも、彼らはかつて人を殺めた罪を背負う者たちで、それぞれが重い過去と感情を引きずっています。廃墟には「リヴィエータ」と呼ばれる化け物が徘徊し、プレイヤーは常に命の危険と隣り合わせの状況で、彼らとの関係性を深めていくことになります。

ただし、従来の乙女ゲームとは明確に異なる点がいくつかあります。まず、プレイヤーが誰とどのような関係を築くかという点において、好感度というシステムが存在していません。つまり、どの選択肢を選ぶかがそのまま物語の分岐に直結する形式になっていて、感情の積み重ねによる進展ではなく、“選び方そのもの”が結末を左右していく設計になっています。結果として、ひとつのルートを終えたあとに再度見直すプレイも自然と促されていて、物語を立体的に体験する仕掛けがなされているんです。

また、プロローグを終えるとすぐに攻略キャラクターの選択画面に移行する構成も特徴的で、誰から始めるかはプレイヤーの自由。攻略制限も一切なく、どのキャラクターのストーリーでも最初から体験できるのがありがたいポイントです。加えて、各章の進行状況や分岐点を視覚的に確認・選択できる「フローチャート機能」も搭載されているため、自由度の高さと快適さの両方が確保されています。

作品全体を貫くキーワードは「オズの魔法使い×殺人鬼」。この一文だけでも相当なインパクトがありますが、実際のストーリーや世界観は、その想像をさらに超えてくる重厚な構成になっています。ファンタジーの中に潜む“死”と“罪”のモチーフが、恋愛ADVとしての側面をぐっと引き締め、他にはない体験を味わわせてくれる。そんな印象が、この作品の冒頭からしっかりと感じ取れるつくりになっています。

舞台は異世界『オズ』――重厚なストーリーの魅力

本作の舞台となるのは、「国王と4人の魔女が支配する国」として描かれる異世界『オズ』です。この設定を聞いて、どこか懐かしさを覚えた方もいるかもしれません。そう、かの有名な『オズの魔法使い』がモチーフとして根底に流れているんです。ただし、この作品で描かれる“オズ”は、魔法や奇跡に満ちた希望の世界ではありません。むしろその逆、秩序の裏側に潜む不条理や暴力、そして恐怖が支配する、陰鬱さと幻想が共存するダークファンタジーの舞台なんです。

主人公であるユヒルは、現実世界の高校に通うごく普通の少女として日常を過ごしていたものの、ある日突然、異世界『オズ』へと引きずり込まれてしまいます。そこまでは王道の異世界転移モノのようにも思えるんですが、ここからの展開がとにかく異質。ユヒルは、黒い髪と黒い瞳を持っているという理由だけで、「悪魔憑き」として投獄されてしまうんです。しかも、その先に待ち受けていたのは“死罪”という絶望的な現実でした。

この理不尽に満ちた世界の中で、ユヒルが唯一与えられた生き延びる道。それが、「廃墟」と呼ばれる危険地帯の調査に参加することだったんです。同行者となるのは、いずれも“殺人鬼”として死刑判決を受けた青年たち。つまり、プレイヤーが向き合うことになるのは、単なる恋愛対象ではなく、それぞれに過去と罪を抱えた重い存在たちなんです。彼らの抱える背景は一様ではなく、善悪の境界が曖昧な中で、プレイヤーの価値観や感情が揺さぶられていく。そんな心理的な体験も、この作品の大きな魅力のひとつになっています。

さらに物語を一層緊張感のあるものにしているのが、「リヴィエータ」と呼ばれる異形の化け物たちの存在です。この化け物が廃墟に現れることによって、ただでさえ危険な旅路に、命の危険というリアルな恐怖が加わってくるんです。主人公は「選ばされた旅」を通じて、登場人物たちの本音と過去に触れていくことになるわけですが、それは同時に彼女自身がこの“歪なオズ”でどう生き、何を選ぶのかという問いを突きつけられる体験でもあります。

物語の中盤以降では、それぞれのキャラクターに用意された2つのルート――「真相ルート」と「闇堕ルート」――が物語を大きく分岐させていきます。真相ルートでは、彼らの過去と向き合い、希望や救いを見出していく切なさを感じさせる展開が中心となりますが、闇堕ルートでは一転して、彼らが抱えるトラウマや怒りに呑まれ、自分を壊していく様が描かれます。この二面性のあるシナリオ構造は、プレイヤーに“ただ恋をする”だけでは終わらせない、深い感情体験を与えてくれる設計になっているんです。

そして何より、この“オズ”という舞台そのものが、キャラクターたちの心象風景や人間関係と強くリンクしている点も見逃せません。魔女、王族、死刑囚、異形の怪物といった存在が交錯するこの世界には、単なるファンタジーでは終わらない「感情の裏打ち」が息づいています。そこに触れたとき、このゲームの持つ世界観の奥深さが、より強く実感できるはずです。

選べるルートは“真相”か“闇堕ち”か

『OVER REQUIEMZ』を語る上で、どうしても外せないのがルート分岐の存在です。本作では各キャラクターに対して、「真相ルート」と「闇堕ルート」という2つの明確な選択肢が用意されています。ただ分岐するというだけではなく、それぞれが“まったく異なる結末”と“異なる人間像”を描いている点が、とても印象的なんです。片方のルートを終えただけでは見えてこなかった感情の深みや、物語の意味が、もう一方を進めることでようやく浮かび上がってくる。そういった構造になっているんですよ。

まず「真相ルート」では、キャラクターの過去に深く切り込むことで、彼らが抱えてきた罪や傷に対して真正面から向き合う展開が描かれます。表面だけではわからなかった事情や、どうしてそんな選択をしてしまったのかという“理由”が一つひとつ明らかになっていく流れは、まるでサスペンスに近い緊張感があります。けれどそれだけではなく、その中で生まれていく信頼や共感、そして癒やしの感情が丁寧に描かれているからこそ、プレイヤーとしても“この関係を最後まで見届けたい”という気持ちに自然と導かれていくんです。

一方で、「闇堕ルート」に進んだときの空気は、まるで別作品かと感じるほどの変化があります。罪やトラウマに向き合うどころか、それらに呑まれ、そして自分自身をも破壊していく過程が描かれていく。この“破滅の過程”をただ悲劇として描くのではなく、ある種の美学すら感じさせる筆致で描いている点が非常に巧みで、見ていて心が痛くなる一方で、どこか目が離せなくなる。その感覚に引き込まれていくんですよね。登場人物によっては、闇堕ちすることで初めて現れる顔や言動もあって、「こんな一面があったのか」と驚かされる瞬間も少なくありません。

もちろん、どちらが“正しい”とか“理想的”という話ではないんです。むしろ本作は、その二面性のどちらを選んでも、その選択を尊重し受け止めてくれるような設計になっていて、どちらの結末にも確かな意味と感情が込められています。だからこそプレイヤーは、単なる「ベストエンド」を探すというより、自分自身がどの物語に向き合い、どんな感情を選び取りたいかを問われることになる。この感覚こそが、本作のプレイ体験をより豊かなものにしてくれていると思います。

そして、このルート分岐の構造において重要なのが、“選択肢が好感度に影響しない”という仕様です。従来の乙女ゲームのように、特定の選択を積み重ねて好感度を上げていくという形式ではなく、一つひとつの選択が、そのまま物語の方向性に直結する構成になっているんです。だからこそプレイヤーは、無理に“好かれる答え”を選ぼうとせず、その瞬間に自分が納得できる選択を重ねていける。ある意味では、ゲームをプレイしているというより、物語の中に生きているような感覚で、選択と結果を受け止めていくことができるようになっているんです。

こうした設計があるからこそ、一度クリアして終わり、ではなく、複数のルートを体験し、重ねていくことで初めて『OVER REQUIEMZ』という作品の奥行きが見えてくる。その深みのある構造は、他の乙女ゲームにはなかなかない魅力だと感じています。

個性あふれるキャラクターと豪華声優陣

『OVER REQUIEMZ』の世界がここまで強く心に残るのは、やはりキャラクターたちの存在感によるところが大きいです。彼ら一人ひとりが背負う背景や感情の重みが物語を深くしていて、その表現力を支えているのが、キャスティングされた声優陣の繊細な演技なんです。物語を進めるうちに、ただ“攻略対象”という言葉ではとても片付けられない存在として、彼らがプレイヤーの中に根を張ってくる。そんな感覚すら覚えさせられました。

まず登場するのは、「暗い目をした悪魔憑きの王子」ことカイゼ・オズマ。彼の声を務めているのは阿座上洋平さんで、その低く澄んだ声がどこか哀しげでありながらも、強く芯の通った人物像を形づくっているんです。彼のルートでは、“王子”という立場の裏側にある孤独や責任の重みと向き合うことになりますが、それがすべて言葉ではなく「声の間」や「息の揺らぎ」にも宿っていて、聞いていて胸が締めつけられる瞬間が何度もありました。

続いて印象的だったのが、古川慎さん演じるクロード・グレイン。彼は「廃墟に魅せられた研究者」として登場するのですが、その冷静な言動の中に見え隠れする好奇心や焦燥感が、ルートを進めるごとに少しずつ滲み出してくるんですよ。知性と狂気が紙一重で同居しているような演技に、思わず聞き入ってしまう場面も多くて。ルートによっては、彼の抱えていた欲望の本質に直面することになり、そのギャップに衝撃を受けるプレイヤーも多いんじゃないかと思います。

そして、石川界人さんが演じるのがモリィ・ウッドランド。職業は葬儀屋、というだけでもミステリアスな印象ですが、彼の口調や仕草、言葉の節々に見える柔らかさが、どこか母性的な安心感を与えてくれます。ただし、その穏やかさの裏には明確な“秘密”があり、ルートを進めると彼の感情が爆発するようなシーンも待ち構えている。石川さんの演技は、その二面性の落差を見事に演じ切っていて、まるで一本の映画を観ているかのような没入感を味わえました。

ノイル・ベスティア(CV:鈴木崚汰)もまた、プレイヤーの心をつかむキャラクターのひとりです。彼の印象は一言でいうなら“まっすぐ”。でもそれは、裏返せば非常に壊れやすいということでもあって、選ぶルート次第では彼自身の根本が大きく揺らぐ場面もあります。鈴木さんの声の熱量や、不安定さを孕んだ台詞回しによって、ノイルという人物の“危うい強さ”がしっかりと伝わってくる構成になっているんです。

さらに本作の特徴的なキャラクターとして挙げられるのが、「慇懃無礼な北の魔女」ドロシー。演じている堀江瞬さんの抑揚のある声は、皮肉と知性、そして少しだけ感じる愛嬌を絶妙にブレンドしていて、言葉を交わすだけで相手を翻弄するような存在感を放っています。彼のルートでは、“魔女”という立場と“医術を嗜む青年”という顔が交錯していくのですが、そこに宿る倫理と情念の葛藤がじわじわとプレイヤーを呑み込んでいくんです。

攻略対象以外のサブキャラクターたちにも、それぞれに強い印象を残す人物が揃っています。たとえば「王殺しの悪魔」として伝承に語られるアクレイ(CV:秋葉佑)や、主人公を囲むオズの住人たちの存在が、物語の奥行きをぐっと引き上げてくれているんです。どのキャラクターにも“ただの脇役”ではない明確な物語があって、それが主人公ユヒルの視点と交差することで、物語の輪郭がさらに鮮明になっていく感覚があります。

こうしてみると、本作におけるキャラクターの魅力は、設定やビジュアルだけではなく、“声と物語の融合”によって完成されているものだと強く感じます。声優陣の演技が、キャラクターの心情とぴたりと重なるからこそ、プレイヤーは彼らと向き合う時間のひとつひとつを、かけがえのないものとして受け止められるんです。

従来の乙女ゲームと異なる独自システム

『OVER REQUIEMZ』がこれまでの乙女ゲームと明確に違っているのは、ゲームの構造そのものに“自由”と“重み”が共存している点にあります。プレイヤーが何を選ぶかによって、物語がダイナミックに分岐していく構成はよくある形かもしれませんが、その分岐の仕方、そしてその先に待ち受ける展開の質感には、本作ならではの設計思想が色濃く表れているんです。

まず特筆すべきは、“好感度”という概念が存在しないこと。このジャンルでは長らく「選択肢によってキャラの好感度を上げていき、特定の数値を満たすことでエンディングが変わる」といった形式が主流でしたが、本作ではその考え方をバッサリと切り捨てています。代わりにプレイヤーの選択そのものが、ダイレクトに物語の方向性を決定づけていく仕組みになっていて、その一つひとつの選択が、まるで運命の分岐点のように感じられるようになっているんです。

そしてもう一つ、プレイ体験を支えてくれているのが「フローチャート機能」の存在です。このシステムが非常に洗練されていて、今どこまで進んでいて、どこで分岐が起きているのかが一目でわかるようになっています。それだけでなく、一度見た場面にはいつでも戻れる仕様になっていて、シーン単位での再プレイが可能なんです。たとえば、ある選択肢を別の方向に進めてみたくなったときでも、わざわざ最初からやり直さなくていいというのは、本当に快適でした。

この快適さがあるからこそ、プレイヤーは選択肢を“怖がらず”に選べるようになっていくと思うんです。感情に従って選んだ結果がどんな結末につながったとしても、戻れる。だけど、その選択によって見えるものの重さがあるからこそ、もう一度選び直すときにも自然と考え込んでしまう。物語を分岐させるという行為そのものに、意味と責任が付随しているような感覚があるんですよね。

それから、もう一点。プロローグが終わるとすぐに攻略キャラクターを自由に選べるという点も、本作のユニークな特徴になっています。攻略制限が一切ないため、プレイヤーの気になるキャラクターから自由に物語を始められるんです。たとえば「どうしてもこのキャラが気になる」という直感に従って始めてもいいし、「まずは軽めな性格の子から…」と様子を見るような選び方でも問題ありません。その自由さが、プレイヤーの“感情の流れ”を尊重してくれているように感じられる設計なんです。

また、選択肢がどのルートへつながるかが曖昧なまま提示される構成も特徴のひとつ。いかにも“正解っぽい”選択肢が並ぶタイプのゲームとは異なり、本作の選択肢はどれも自然な会話の中に溶け込んでいて、その瞬間に自分がどう感じたか、どんな言葉を返したいかで選ぶしかないんです。その分、選んだ結果に対する責任感や納得感が高く、読み進めるほどにキャラクターとの距離が縮まっていく実感が強くなっていきます。

従来の乙女ゲームをプレイしてきた人にとっては、この構造は最初こそ戸惑うかもしれません。ただ、それ以上に感じるのは、“誰かと深く向き合う”という物語体験の手触りの強さです。仕組みとしての恋愛ではなく、感情としての恋愛。その輪郭が、選択と分岐のシステムによって自然に浮かび上がってくる。そんな独自の設計が、このゲームの土台として、しっかりと根を張っているんです。

特装版・予約特典・店舗特典の内容まとめ

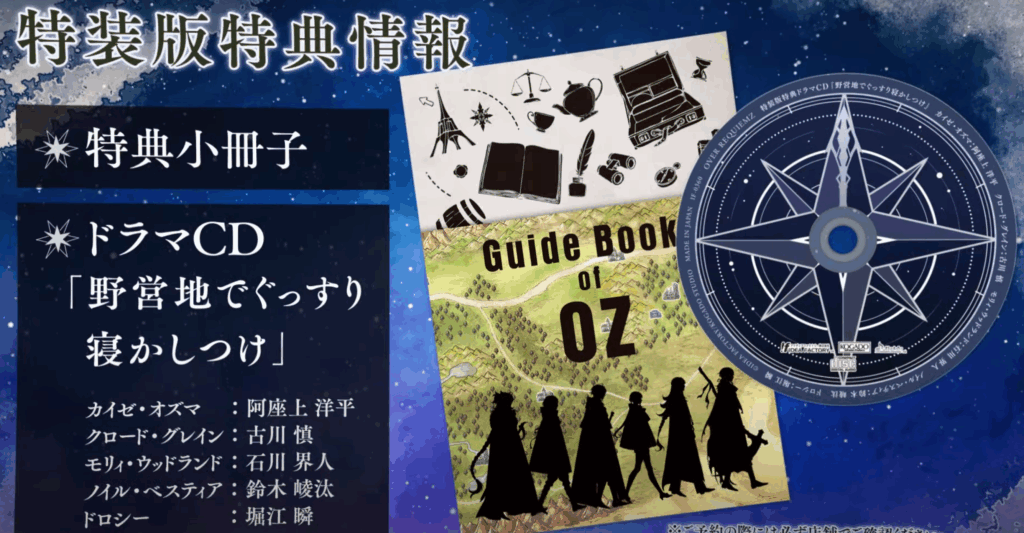

『OVER REQUIEMZ』の魅力はゲーム本編のシナリオやシステムだけに留まりません。実は、パッケージ展開や購入特典のラインナップにも、作品世界をより深く味わえる“仕掛け”が詰め込まれているんです。中でも注目しておきたいのが、10,780円(税込)で販売されている「特装版」の内容。これがもう、ファン心を見事に突いてくる構成になっていて、手に取った瞬間から「これは手元に残しておきたい」と思わせてくれる仕上がりなんですよ。

特装版に同梱されているのは、大きく分けて2つ。ひとつはドラマCD「野営地でぐっすり寝かしつけ」、もうひとつは書き下ろしショートストーリーやラフイラストが収録された特典小冊子。この小冊子がまた読みごたえがあって、本作に登場する各キャラクターのプロフィール情報や、彼らが暮らす“オズの国”の地方設定などが、イラストとともに丁寧に解説されています。舞台となる世界観の理解が一気に深まる内容になっていて、本編をすでにクリアしたプレイヤーにとっても、発見の連続になる構成なんです。

さらにこの小冊子には、“彼視点”で語られる書き下ろしショートストーリーも収録されています。しかもそれが「真相ルート」と「闇堕ルート」の両方をベースにして描かれているため、すでにゲームでルートを見届けたあとでも、「あのとき彼は、こんなふうに思っていたのか」という新たな気づきが得られる構成なんです。この“補完性の高さ”は、ファンにとってかなり大きな価値になると思います。

一方、予約特典として用意されているのは、もう一枚のドラマCD「たちまち闇堕ち即死脱出ゲーム!」。タイトルだけ聞くとちょっとギャグ寄りな印象もありますが、本編の重さとはまた違ったテンポと空気感を楽しめる内容になっていて、キャラクター同士の軽妙なやり取りや、コミカルな演出がファンにはたまらないエピソードになっています。こういった“箸休め”的なコンテンツが用意されているのも、本作の世界に長く浸ってもらうための丁寧な配慮なんじゃないかと感じました。

さらにさらに、特定店舗で購入した場合には、店舗別のオリジナル特典も用意されています。たとえばebten限定のDXパックには、主要キャラクターたち(ユヒル、カイゼ、クロード、モリィ、ノイル、ドロシー)の等身イラストを使用した缶バッジセットが同梱されていて、これがまたイラストのクオリティが非常に高い。アクリルスタンドやブロマイドなど、ビジュアル面にこだわったアイテムが揃っていて、パッケージや小物を“コレクション”として手元に残したい層には非常に魅力的な展開になっているんです。

特典というと、ともすれば“おまけ”として消費されがちな存在かもしれません。でも『OVER REQUIEMZ』においては、どの特典も作品世界に対する愛情や、キャラクターへの理解をさらに深めていくための“もうひとつの物語”として機能している印象があります。本編をクリアしたあとに手に取るからこそ、その価値が何倍にも跳ね上がってくる。そんな仕掛けが、細部まできっちりと設計されているんです。

音楽と主題歌――ヒサノが歌う世界観の核心

ゲームにおいて音楽というのは、感情の流れをそっと後押ししてくれる“もうひとつの語り部”のような存在です。特に、プレイヤーの感情が大きく揺れるシーンにおいて、BGMが果たす役割というのは本当に大きくて、物語の深みや余韻を決定づけているといっても過言じゃないと思うんです。『OVER REQUIEMZ』でも、その音楽面の演出が非常に印象的で、中でも主題歌の存在感が際立っていました。

本作の主題歌「Muted Expectations」は、アーティスト・ヒサノさんによる楽曲です。この曲は、ゲームの持つ“選択の重さ”や“痛みを伴う希望”といったキーワードを、メロディと歌詞の両面から繊細にすくい上げていて、まさに物語の導入としてふさわしい一曲になっています。イントロから漂う緊張感、そして静かに始まる歌声が、まるでプレイヤーの覚悟を試すかのように心に迫ってくる。そんな第一印象が、今でも強く残っています。

歌詞の内容はもちろんのこと、ヒサノさんの声質もこの作品と非常に相性がよくて。言葉の一つひとつが、まるで登場人物たちの“心の中の声”を代弁しているかのように響いてくるんです。とくに「願ってはいけないと知っていても、それでも手を伸ばしてしまう」というようなニュアンスのフレーズは、本作の“真相ルート”に進んだときの主人公やキャラクターたちの心境と、ぴたりと重なって見える瞬間がありました。

また、エンディング曲も同じくヒサノさんが担当しており、こちらは“真相”と“闇堕”のどちらのルートにおいても使用される共通の楽曲になっています。だからこそ、ルートによって全く異なる気持ちでその音を聞くことになるんです。たとえば真相ルートで辿り着いたときには、再生されるメロディの中に「やっとここまで来られたんだな」という感慨がこみ上げてきます。でも、闇堕ルートにおいては、同じ旋律がむしろ“虚しさ”や“取り返しのつかない結末”を引き立てる背景音として機能してくる。この“同じ曲なのに印象が変わる”という体験は、非常に印象深かったです。

それからもうひとつ。本作のBGMも、全体的に“語りすぎない”絶妙なトーンで構成されていて、キャラクターの呼吸やセリフの“間”を邪魔しない設計になっているのがわかります。特に廃墟探索の場面や、キャラクター同士が心を通わせる静かなシーンでは、音の存在感がぐっと控えめになることで、言葉や沈黙の重みがより強く際立つようになっているんです。

ゲームという媒体は、プレイヤー自身が物語の中に入り込んで選択をしていくからこそ、そのとき流れてくる音楽が記憶と強く結びつきやすいんですよね。そして『OVER REQUIEMZ』の音楽は、その“記憶に残る力”をしっかりと持っている。主題歌も、エンディングも、BGMも、すべてが作品世界を支える“音の脚本”として機能している。そう感じさせてくれる仕上がりになっていました。

プレイヤーからの評価と感想

『OVER REQUIEMZ』を実際にプレイしたユーザーからの反応は、発売直後からじわじわと広がっていて、特に“プレイヤーごとの解釈が分かれる”という点が多くの共感を集めていました。SNSやレビューサイトなどを見ても、誰かの“推しルート”が語られるたびに、「自分はあのルートが一番響いた」といった形で、まるでひとつの物語をそれぞれが異なる角度から見つめているような感想が寄せられていたんです。

中でも評価が高かったのは、やはり「真相ルートと闇堕ルートのコントラスト」。多くのプレイヤーが「両方プレイして初めて心の整理がついた」と語っていて、それだけ一方だけでは消化しきれない感情を残すような、深く刺さる物語構成になっていることがうかがえます。特に闇堕ルートに関しては、「ただ悲しいだけではなく、美しい破滅として描かれていた」とする声が目立っていて、その重みすら魅力に昇華してしまう作風が支持されている印象でした。

また、システム面の快適さについても、肯定的な意見が多く見られました。とくにフローチャート機能の使いやすさや、攻略制限がない仕様は、「ストレスなく物語に集中できた」と好評でしたし、選択肢が好感度に左右されない設計に関しても「自分の気持ちに正直に選べた」といった声が挙がっていました。つまり、プレイヤー自身の“物語への向き合い方”を尊重してくれる構造が、多くのユーザーに受け入れられていたということなんです。

キャラクターに関しても、それぞれに推しの声がはっきりと分かれていて、「どのルートも印象が強すぎて一番を選べない」と悩む声もあるほど。特にドロシーやカイゼなど、“見た目以上に深い内面を持ったキャラクター”が強く支持されていた印象があります。声優陣の演技に対する言及も多く、物語の没入感を支えていた大きな要素としてしっかりと受け止められていたようです。

その一方で、重いテーマやホラー的な演出に対して「心が抉られた」「数日引きずった」といった感想もありました。でも、その“痛み”こそが忘れがたい体験となって記憶に残っていくことを、多くのプレイヤーが語っていたのも事実です。ただ甘いだけの恋愛ではなく、人間の複雑な感情や矛盾を描ききろうとする姿勢が、結果的に“名作だった”という評価につながっているように思います。

こうして改めて振り返ってみると、『OVER REQUIEMZ』という作品は、乙女ゲームという枠に収まることなく、“選択”という行為そのものに問いを投げかけるような、かなり挑戦的で濃密な物語体験だったと感じます。登場人物たちが背負う過去、語られる真実、見えてくる絶望。そして、そのすべてを越えてたどり着くひとつの「結末」。そこには、ただの分岐やルートという言葉では括れない、感情の積み重ねと痛みがありました。

プレイヤー自身がどんな感情でどの道を選ぶかによって、見える景色がまったく変わってくる。その体験を、あの独特のダークファンタジーな世界観の中で味わえるという意味では、唯一無二の作品だと断言してもいいかもしれません。

まだ未プレイの方にとっては、その世界はきっと想像以上に濃くて、そして深くて、簡単には消化しきれないかもしれません。でも、それこそがこのゲームの醍醐味だと思います。迷った末に選んだ先で、あなたがどんな物語と出会うのか。その体験が、きっと記憶に残るものになるはずです。