『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』というタイトルを初めて目にしたとき、まず気になるのはそのインパクトのあるワードの並びなんじゃないかと思います。ギャルっぽいテイストのキャラが活躍しそうな雰囲気と、魔界やダークファンタジーを想起させる世界観。その両方が詰まった今作は、実際に触れてみると、その印象以上に濃密な探索型2Dアクションとして仕上がっています。

このゲームを手掛けているのは、2Dアクションに定評のあるインティ・クリエイツ。これだけで、ドット絵の精密さや操作感の信頼度は十分に伝わると思いますが、今回はそれだけにとどまりません。本作は、2023年に登場した『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ』の正統な続編として位置づけられていて、前作からシステムや世界観を大きく進化させた“探索型メトロイドヴァニア”という形式を採用しているんです。

物語の舞台は魔界全土。没落した魔王“マクシム”の復権と、荒廃した魔王城の再建を目指して戦うのが、今作の主人公である悪魔でメイドの姉妹「キリカ」と「マーシャ」。この2人が、魔界に蠢く強大な敵たちに挑んでいく…そんなドラマが、コミカルでポップな演出とともに展開されていきます。

そして、このゲームが面白いのは、単に「魔界」や「ダークファンタジー」というキーワードで世界観を作っているわけじゃないという点です。たとえば、随所に見られる“ギャル要素”や“ポップさ”が、決して浮いていないんです。むしろ、硬派なアクションと軽快なキャラ表現のバランスが心地よくて、プレイヤーを引き込む不思議な魅力を持っているなと感じます。

つまり、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』は、ギャルゲー的なキャッチーさと、本格的な探索型2Dアクションというゲーム体験が、見事に融合した作品だということなんです。

ステージクリア型から探索型へ──ゲームシステムの大転換

前作『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ』をプレイした方であれば、「今作はかなり雰囲気が違うな」と感じるかもしれません。それもそのはずで、前作が“ステージクリア型”の横スクロールアクションだったのに対して、今回の『サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』では、いわゆる“探索型2Dアクション”、つまりメトロイドヴァニアスタイルに完全移行しているんです。

この変化が何を意味するのかというと、プレイヤーが行き先を自分で探しながら、手に入れた新しい能力やアイテムを使って、行けなかった場所を開拓していく――そんな自由度の高い探索体験が、今回のゲームプレイの軸になっているということなんですね。

実際のところ、序盤こそ一本道的な構造に見えるかもしれませんが、能力が少しずつ解放されていくにつれて、マップの構造がガラリと変わって見えてくるんです。閉ざされた扉、届かなかった足場、突破できなかったギミック。そういった要素が、あとから獲得する能力で自然に開かれていく感覚は、探索型ならではの快感があります。

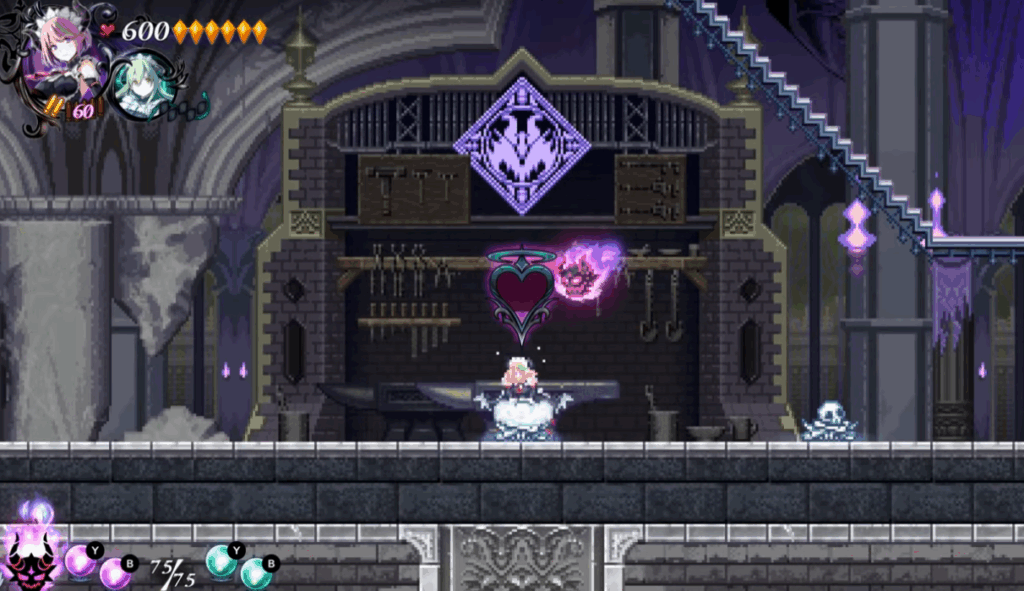

それに加えて、今作はプレイヤーキャラである姉妹の特性を切り替えながら攻略していくという要素も実にユニークで、ただの探索アクションにとどまらない奥行きを作り出しているんですよ。たとえば、遠距離攻撃が得意な姉・キリカで先制し、接近戦に強い妹・マーシャで一気に仕留める、そんな連携プレイもシームレスにこなせる仕様になっています。

加えて、姉妹のどちらかが戦闘不能になっても、即座に蘇生が可能なシステムが導入されているため、テンポが途切れにくいのも嬉しいポイント。こういった“リトライのしやすさ”は、探索の自由度と並んで、プレイヤーに安心感を与えてくれる重要な要素だと感じました。

今作では、ただ敵を倒して進むだけじゃなく、どこをどう進むか、どのキャラでどう戦うか、といった選択肢がプレイヤーに委ねられていて、そのぶん「自分の頭と手で切り開いている感覚」が濃厚なんです。その密度のあるゲームプレイ体験が、ステージクリア型にはなかった手応えとして、しっかり残ってくるんですよ。

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク(Amazon)

姉妹の個性と操作の妙

ゲームを進めていくうえで、プレイヤーが最も長く付き合うのが、操作キャラクターである姉妹――「キリカ」と「マーシャ」の存在です。この2人の性能差が絶妙で、使い分ける楽しさがゲーム全体の味わいをさらに深くしていると感じました。

キリカは銃を使った遠距離攻撃が得意で、敵との間合いを保ちながら着実にダメージを与えていくスタイルが基本になります。操作感としては軽快で、ジャンプ中でも的確に狙えるため、空中戦のようなシーンでも安心して立ち回れるのが魅力です。一方で、火力を出し切るにはある程度の距離を確保する必要があるので、状況をしっかり見極めながらのポジショニングが問われるんですよね。

一方のマーシャは、鞭を使った近接攻撃のスペシャリスト。動きにやや重量感はあるものの、近距離での制圧力は抜群で、雑魚をまとめて一掃するような場面では圧倒的な強さを発揮してくれます。さらに、鞭を振る動作にノックバック効果があるため、タイミングよく使えば敵の動きを封じるような使い方も可能だったりするんです。

そして特筆すべきは、この2人のキャラ切り替えが非常にスムーズで、ただの“ロール分担”に終わっていないという点です。探索中のルート選択やギミックの突破、あるいは戦闘の中での攻守の切り替えなど、プレイヤーの判断次第で姉妹の持ち味を最大限に引き出せるようになっているんですよ。

さらに、どちらのキャラも「魔力」を消費して発動するサブウェポンを装備できるようになっていて、このサブウェポンもそれぞれの戦術に合わせて選び直せるのがポイントです。たとえばキリカなら、遠距離からの広範囲攻撃系。マーシャなら、敵を引き寄せたりスタンさせたりといった、前線向けのアビリティを備えていることが多く、プレイスタイルに応じたカスタマイズが可能です。

こうして見ると、ただのキャラチェンジにとどまらず、姉妹それぞれの個性を活かすこと自体が、このゲームの攻略そのものとリンクしているように感じます。攻略の手段が“キャラそのもの”に内包されているからこそ、戦闘も探索も、つねに自分の操作で主導権を握っている実感が得られるんですよね。

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク(Amazon)

“マオー骨”と“魔宝”による成長と強化

探索型アクションの楽しさって、単に新しい場所に行けるようになるだけじゃなくて、自分のキャラが少しずつ強くなっていく感覚そのものにもありますよね。『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』でも、そこはしっかり押さえられていて、成長システムとして登場するのが「マオー骨」と呼ばれるアイテムなんです。

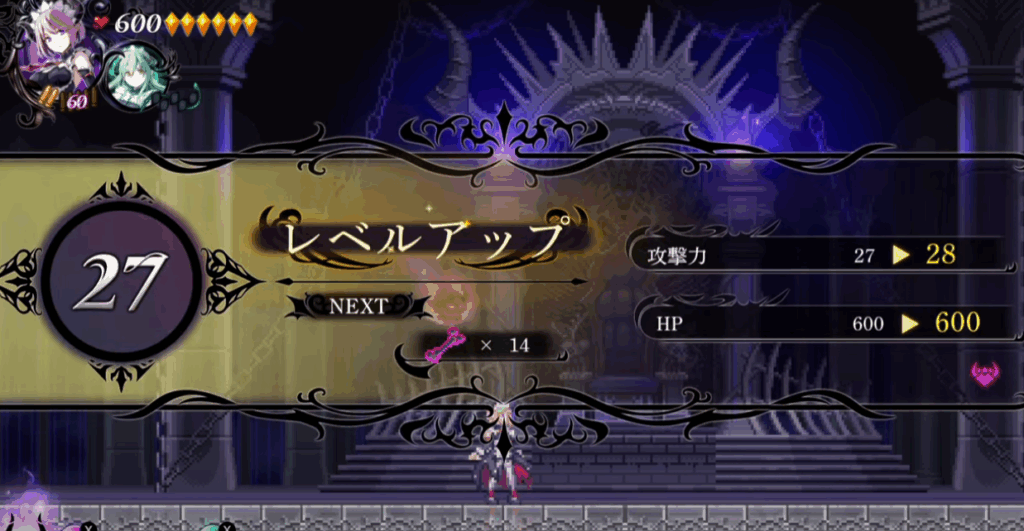

この「マオー骨」は、ザコ敵を倒したときやダンジョン内の宝箱から手に入ることが多くて、マップをくまなく探索する動機づけにもなってくれます。集めたマオー骨は、ゲーム中に登場する“マクシム城の玉座”に捧げることで、姉妹キャラのレベルが上がっていくという仕組みになっているんですよ。

で、単にステータスが上がるだけじゃないのがポイントで、レベルアップに応じて新しいアクションやスキルが解放されたり、探索中に必要になる能力が身についたりするので、ゲームの進行そのものが成長とリンクしてるんです。つまり「敵が強いからレベルを上げる」だけじゃなく、「進むために強くなる」という流れが自然とできあがっていて、それがこのゲームのテンポ感にも繋がっている印象です。

さらに、成長要素には「魔宝」と呼ばれるパッシブ強化アイテムもあって、これがまた探索と収集の面白さを一段と深めてくれるんです。この魔宝は、エリアごとに登場する魔界商人から購入できたり、ドロップで手に入ったりと、入手ルートがいくつかあるんですが、いずれもランダム性が絡んでいて、そのぶん「次はどんな強化ができるんだろう?」というワクワク感が強いです。

たとえば、HP自動回復がつく魔宝とか、特定の属性攻撃を強化するものなど、戦い方や探索の快適さがガラリと変わるような効果も揃っていて、それをうまく装備していくことで、姉妹の役割や立ち回りも微妙に変わってくるんですよね。

しかも、こうした成長システムが“無駄に複雑ではない”という点も大きくて、アクションの気持ちよさや探索のテンポを阻害しないよう、情報の取捨選択がきれいに整理されてる印象があります。だから、育成が苦手な人でも、自然にのめり込んでいけるような設計になっていると感じました。

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク(Amazon)

魔王の家臣たちとアップデートによる拡張要素

本作の魅力は、探索や戦闘、キャラの成長にとどまらず、物語や世界観の広がり方にも表れています。その中でも特に印象的だったのが、“家臣”という存在なんですよ。彼らは、主人公である姉妹が仕える魔王マクシムの元家臣たちで、ゲーム内では“魂の救出”という形で登場します。

この家臣たちは単なるNPCではなくて、復活させることでゲーム中のさまざまな要素が開放されたり、新たなイベントが発生したりと、プレイヤーにしっかりと関わってくるんです。たとえば、ある家臣を蘇生させれば、探索中のアイテムドロップ率が上昇するようになったり、別の家臣を解放することで特殊なギミックが出現したりと、探索とストーリーの間に橋をかけるような仕掛けが組み込まれているんですね。

しかも、そうした家臣たちの機能が、発売後のアップデートを通じて“段階的に拡張されている”というのも見逃せないポイントです。現在、4ヶ月連続のアップデートキャンペーンが実施されていて、その中で家臣関連のイベントや機能がどんどん追加されているんです。

たとえば、第二弾アップデートでは「ムエルトス」という家臣にアイテムドロップ率アップの機能が加わったり、「ドライダス」というキャラのサブイベントが解禁されたりと、ゲームのやり込み要素が着実に広がっています。さらに今後の第三弾アップデートでは、家臣「スィクロー&キュクロー」や「ブロビィ」の新機能も予定されていて、継続的に遊びたくなる仕掛けがしっかり用意されているのがうれしいところです。

こういった追加要素って、単なるおまけに見えるかもしれませんが、実際にプレイしてみると“物語の厚み”としてすごく効いてくるんですよ。家臣ひとりひとりにちょっとした設定や背景があって、サブイベントを通して彼らの想いや関係性が見えてくる。それが、魔界という舞台に温度を与えてくれて、結果的にプレイヤー自身の冒険にも深みが出てくるように感じるんです。

そして何より、こうしたアップデートが“無料”で段階的に提供されているという点も、今の時代ではとてもありがたいですよね。買い切り型のゲームでありながら、遊びながらどんどん進化していく感覚があって、リリース後も話題が続く理由のひとつになっていると思います。

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク(Amazon)

キャラゲーとしての魅力とメトロイドヴァニアとしての完成度

ここまで紹介してきたとおり、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』は、見た目の可愛らしさやコミカルな雰囲気に反して、システム的にはかなり本格的な探索型アクションとして組み上げられています。ですが、だからといって“硬派なだけのゲーム”かといえば、決してそうではないんですよ。むしろ、その根底にあるのは“キャラゲーとしての愛着設計”だったりするんです。

登場キャラの言動や立ち絵の表情、ちょっとしたセリフ回しまで含めて、細かい部分に宿っている“遊び心”が、この作品を単なるアクションゲームの枠にとどまらせていません。姉妹の性格の違いはもちろん、家臣たちのクセのある個性も含めて、画面の向こうに“ちゃんと生きてるキャラたち”がいるような感覚を与えてくれるんですよね。

そのうえで、探索型2Dアクションとしての手触りも文句なしに気持ちよくて、マップ構造、成長要素、敵配置、アイテムの発見に至るまで、テンポよく遊び続けられる調整がなされています。とくに、初見では見逃してしまいそうな隠し通路や、能力を得てからようやく開けるルートの数々は、プレイヤーの探究心をじわじわと刺激してくれる仕掛けになっていて、何度も「あ、ここってこうやって戻ってくるんだ」と納得する体験が繰り返されるんですよ。

そして、そういった構造を成立させている土台には、やっぱり“キャラごとの操作感の違い”と、“成長によってプレイスタイルが変わっていく”設計があるわけです。つまりこのゲーム、キャラゲーとしての魅力と、探索型ゲームとしての完成度、その両方を丁寧に積み重ねてきた作品なんだと思います。

最初は「ギャル×魔界×探索」というキャッチーなキーワードに惹かれて手に取ったとしても、実際に触れてみると、そこに詰まっているゲーム体験の密度に驚かされるはずです。そして、気がつけばキャラクターに愛着を抱きながら、いつのまにか魔界を隅々まで歩き回っている。そんな不思議な没入感が、このゲームにはあるんですよね。

最後に、もし「最近の2Dアクションに物足りなさを感じていた」とか、「キャラの可愛さとゲームの手応え、両方を大事にしたい」と思っているなら、この作品は間違いなくその期待に応えてくれると思います。軽やかに遊べて、どこか熱くなれる。そんな“遊びごたえ”のあるタイトルを探している人に、強くおすすめしたい一本です。